Раздел ХРС-324

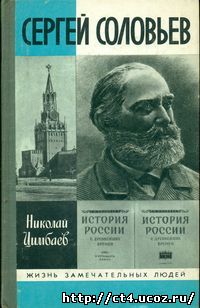

Николай Цимбаев

СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ

Рецензент — доктор исторических наук В. А. Федоров

— М.: Мол. гвардия, 1990.— 366[2] с., ил. — (Жизнь замечат. людей. Сер. биогр.; Вып. 709)

Сергей Михайлович Соловьев (1820—1879) — крупнейший русский историк, профессор, ректор Московского университета. Влияние его научных идей на отечественную историческую и общественную мысль было долгим и благотворным. Подвигом ученого, его вкладом в русское национальное самосознание стал почти тридцатилетний труд над созданием 29-томной «Истории России с древнейших времен».

Научная и общественная деятельность Соловьева, его отношения со многими выдающимися государственными, политическими деятелями, учеными, писателями позволили автору, доктору исторических наук Н. И. Цимбаеву, создать биографию великого труженика России на фоне важнейших общественно-политических событий середины XIX века.

Содержание:

Глава первая. В доме на Остоженке

Глава вторая. Студент Московского университета

Глава третья. В чужих краях

Глава четвертая. Профессор Московского университета

Глава пятая. «История России с древнейших времен»

Глава шестая. Декан и ректор

Глава седьмая. Чтения о Петре Великом (Вместо завещания)

Основные даты жизни и деятельности С. М. Соловьева

Краткая библиография

***

Если интересуемая информация не найдена, её можно Заказать

_________________________

Николай Цимбаев

СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ

ГЛАВА I

В ДОМЕ НА ОСТОЖЕНКЕ

Вельможи XVIII века слыли оригиналами. Время было вольное, веселое, жизнь текла беззаботно, в усладах, челядь рада была исполнить любую барскую прихоть. Богатство и знатность давали право на особую повадку, на странности, на причуды. Не всякий искал воинской славы, не всякий умел сказать слово в совете государственном, но редкий вельможа не знал толк в поступках, что далеко выходили из разряда обыкновенных, и в замысловатых суждениях. Выставляемые напоказ, чудачества приносили известность, вызывали восхищение, слухи о них разносились по российским просторам, залетали и в иные земли. В моде были рассеянность, кулачные бои, знакомство с Вольтером. При дворе щеголяли то коллекцией антиков, то роговой музыкой, то крепчайшим нюхательным табаком, самолично растертым, то карточным проигрышем в тысячу душ. Ценились размах, удаль, молодечество. О графе Алексее Орлове-Чесменском, к примеру, было известно, что он силач, песенник, первейший знаток лошадей. Поэт Державин почтительно свидетельствовал, что граф «любил простую русскую жизнь, песни, пляски и все другие забавы простонародные и был благотворителен». Острый язык заменял порой административную опытность, дерзкий шалун делал карьеру, оставлял по себе долгую память.

Повествователи доныне не без тайного трепета вспоминают причуды достопамятных людей, птенцов ли гнезда Петрова, екатерининских ли орлов. Сколько сохранилось о них прелестных анекдотов, сколько историй, забавных и поучительных! Описание резкой оригинальности знаменитых сановников, умение обратить прямой укор в изящную похвалу — искусство тонкое и, несомненно, более высокое, чем ремесло льстеца. Владение этим искусством возвышает биографа над придворным, располагает к нему читателя, склонного искать в исторических сочинениях правдивые и бесхитростные свидетельства о старом времени и ушедших героях. Кто не слышал о Якове Долгоруком, умевшем даже гневному Петру всегда говорить правду, о светлейшем князе Потемкине, который в старом халате принимал иноземных посланников, о Суворове, что кричал петухом в императорских покоях, о хитроумном дипломате Безбородко, любившем, словно юный канцелярист, фланировать по Невскому проспекту... Кто не слышал этих назидательных историй? Кто не отдавал должное сочинителям? И кто, наконец, умел увидеть в простом и благородном изложении паутину давней и грубой лести?

Да, были вельможи-оригиналы, даже в высшей степени оригиналы, но не восторг, не запоздалое изумление должны вызывать рассказы об их причудах и шалостях, и нет здесь места словам о широте русской натуры. Вспомним, что были вельможи и не столь знаменитые, чей век прошел без славного служения Отечеству, в забавах, густо замешенных на неизбывном российском произволе, на холопском бесправии и общем унижении. Временами же — и на крови. Право, безобидным сумасбродом кажется среди них екатерининский фаворит Зорич, неслыханный расточитель, под чьим покровительством укрывались делатели фальшивых ассигнаций. В лексиконе старой России слово «оригинал» легко было заменить другим — «самоуправец». За барские затеи, пусть самые невинные, высокую цену платили крепостные. Платили своей свободой.

Об этом хотелось напомнить, прежде чем перейти к рассказу о двух вельможах старого закала, чьи причуды отдаленными своими последствиями сказались в судьбе русского историка Сергея Михайловича Соловьева.

Задача биографа — избегать докучных напоминаний, но вполне уместно и необходимо эдесь, на первых страницах, сказать, что крепостничество лежало в основе стародавнего уклада русской жизни, что только зрелым сорокалетним человеком увидел знаменитый ученый родину свободной от рабства.

Какие только странные узоры не вышивало крепостное право по канве российской действительности! Не угнаться было искусным крепостным вышивальщицам. Страшное, отвратительное было время, когда в столицах и в провинции благоденствовали баре-самоуправцы, владетели сотен и тысяч ревизских душ, зловещие чудаки, чьи подвиги угодливо и красочно изображены в раа-ного рода «Описаниях жизни знаменитых мужей российских». Развлекались вельможи, оригинальничали, друг перед другом дутой спесью хвастали, но не было на них печати незаурядности.

Избранниками были другие, что прожили жизнь скромно и незаметно, обойденные вниманием исторических сочинителей. Небогатые да нечиновные, были они добры, милосердны и незлобивы, утешали страждущих, радели об общем благе, видя в том свое земное назначение, и без ропота терпели поношение сограждан, раздраженных их невиданным бескорыстием Исполняя свой долг, они, избранные, не ждали благодарности и едва ли думали о том, что причислены должны быть к праведникам, молитвами и заступничеством которых крепки городские стены. Немало было в России городов, немало было и праведников. А больше и сказать о них нечего. Забыты имена, утратилось предание о подвижничестве, и ни в бронзе, ни в сердцах нет достойного памятника тем, кто был солью русской земли.

О Демидовых помнят... Прокофий, старший внук самого «петровского комиссара» Никиты Демидова, умел при случае надевать разные личины. В Петербурге он был просвещенным меценатом, в Москве — набожным благотворителем. За морем, в земле английской, в нем видели опытного и предприимчивого промышленника. На Невьянских заводах, которые отошли к нему по разделу, его называли душегубом. Известен он был чудачествами, что творил людям на удивление, себе на потеху. Выезжал на кровных рысаках, а упряжь — веревочная, как у последнего мужика, кучер же одет в парчу, пополам с дерюгой. Однажды устроил в столице народный праздник, где вино пили столь неистово, что от беспробудного пьянства умерло до полутысячи человек. Вельможный размах, сказочный, но событие действительное, историками описанное, стало быть, историческое. В другой раз скупил в Петербурге весь запас пеньки — хотел проучить англичан, которые не оказали ему должного уважения, когда он в Англию за товаром ездил, не пожелали цены сбавить. Английские покупатели прождали до конца навигации, но Прокофий Акинфьевич предпочел пеньку сгноить. Горд был Демидов-внук, горд и богат. Императрица знала его доброе сердце, ласково журила за щедрые траты на общественные нужды — на маскарады, гуляния, сельские увеселения.

В Москве на его пожертвования был основан Воспитательный дом для сирот разного звания. Денег Прокофий Демидов не жалел. Главный доход ему давали уральские железоделательные заводы, поставки шли в Петербург, в армию, эа границу. Заводское дело екатерининский вельможа энал, заводы любил. Там не требовалось расходоваться на общество, там все было свое, там, на Урале, он был хозяин. Причуды забывались, Демидов карал и миловал, плутовал, незаконно, казне в убыток, переводил государственных крестьян в вечноотданные заводам. Дело шло. Мастеровые и работные люди жаловались на малую плату и несносные работы, вступали, как доносили из заводских контор, в непослушание, бунтовали. Против них высылали воинские команды, «первозачинщиков» ковали в железо, дельных мастеров прощали. Заводы не должны были стоять. Когда сумятица затихала, Прокофий Акинфьевич возвращался к столичной жизни, жертвовал, делался оригинален.

Ему было за шестьдесят, когда он придумал, как навсегда — не пенькой! — досадить сынам Альбиона. Четверть миллиона дал, чтобы на этот капитал было заведено в Москве Коммерческое училище. Первое в Европе! Сразу после Чумного бунта и завели, посрамили нацию ученых мореплавателей и высокомерных негоциантов. Планы строились смелые: обучать учеников языкам французскому, немецкому и английскому, арифметике, бухгалтерии, коммерческой корреспонденции на разных языках, географии. Приглашены были воспитатели, преимущественно иностранцы, обязанные говорить с воспитанниками вежливо и отнюдь не по-русски, готовить их к европейскому обхождению, на случай, если придется в Европе торговать. Одно разочли плохо: учеников было мало, набирать их приходилось в Петербурге и партиями отсылать в Москву, ибо, как сетовал Бецкий, главный советник Екатерины II в делах просвещения, «к отдаче в Коммерческое училище из тамошнего купечества и ниже кого из других желающих не явилось». Что и говорить, опередил Прокофий Демидов свое время, и английское купечество опередил, и московское.

По смерти императрицы Павел I не мог постичь странного способа пополнять училище привезенными юношами. Здравый смысл подсказывал простое решение. Явно было, что матушка и ее вельможи не имели, даже и в малых делах, истинной правительственной мудрости. Коммерческое училище приказал перевести в Петербург, где и ученики под рукой, и надзирать удобнее. Ушел в Петербург и демидовский капитал. Тогда-то и уразумели московские торговые люди всю выгоду быть первыми в Европе.

В начале нового царствования, в разгар нововведений Александра I, когда распространялось просвещение, открывались университеты и делилась Россия на учебные округа, московское купечество изъявило ревность к наукам и на свои уже средства возобновило Коммерческое училище, которое получило те же права, что и петербургское. К тому времени Прокофий Демидов умер, не довелось ему порадоваться.

Купцы были настроены серьезно, приискали каменный дом на Стоженке (Остоженке). Прежний владелец дома, сенатор и генерал-аншеф Петр Дмитриевич Еропкин, усмиритель Чумного бунта, важный московский барин, умер в 1805 году. Владение вплотную примыкало к аристократическим кварталам Пречистенки, Большой Молчановки, Арбата. Рядом была Москва-река, перекаты Крымского брода. На улицах тихо, не Китай-город с его торговыми рядами.

Вместительный дом заново выкрасили, в залы и комнаты внесли шкафы, столы, скамьи, были куплены книги, карты, счеты, чернила и бумага. Из университетских воспитанников подобрали учителей и начали занятия. Нашлись и ученики, усердные мещанские дети, чья мечта — попасть в доверенные приказчики к первостатейному купцу. Торговое просвещение укоренилось, пошло в рост, и замоскворецкие Тит Титычи, помимо церквей и бедных, стали одаривать Коммерческое училище.

Программа коммерческих наук была обширна, требовала прилежания, но в торговом деле, как известно, главное — добрая нравственность. Во всех классах обязательны были уроки закона божьего, за уклонение от них строго взыскивали. Купцы-попечители желали, чтобы приказчик был богобоязнен, почтителен, чтобы, натурально, смышлен и ловок. Когда брали на службу, наводили справки у училищного начальства. Не последнее слово принадлежало законоучителю, священнику Михаилу Васильевичу Соловьеву.

В Московском коммерческом училище отец Михаил начал учительствовать в 1817 году. Место видное, спокойное, но мрлодой священник (ему недавно минуло тридцать лет) был его достоин. Достиг он его заслугами, обширной ученостью, непоказным благочестием, ровным характером. Но была и фортуна, везение, без чего не вышел бы он из сельской глуши, остался там, как осталась вся родня его, священники, дьяконы, дьячки. Помогал же фортуне граф Иван Андреевич Остерман, второй вельможный чудак нашего повествования.

Отцом графа был знаменитый Андрей Иванович (Генрих Иоганн Фридрих) Остерман, выученик Петра. Сначала царь употреблял честолюбивого вестфальца для иностранной переписки, затем доверил вести переговоры, заключить Ништадский мир. При Анне Иоанновне Остерман стал кабинет-министром, управлял иностранными делами. С Бироном дружбы не водил, но ладил. В сомнительных случаях сказывался больным. Враги считали его за человека, действующего «дьявольскими каналами» и не изъясняющего ничего прямо, а все обиняками, «темными сторонами». При иноземных дворах он имел славу великого политика, для которого не было тайн в хитросплетениях европейской дипломатии, дельца умного, проницательного, который бывал, по обстоятельствам, то осторожным, то отважным. Казалось, что после смерти Петра только Остерману обязана Россия участием в европейском концерте, что без опыта и искусства петровского сподвижника вновь исчезла бы она из семьи народов просвещенных, обратившись к прежнему варварству. При воцарении Елизаветы Петровны Остерман пал, был обвинен в измене присяге, в преследовании русских и в раздаче чужестранцам мест государственных. Голова его лежала на плахе, но казнь заменили ссылкой в Березов. Там он и умер.

Сына его отходчивая Елизавета со временем простила, отправила в Париж, состоять при посольстве. Имя отца служило Ивану Андреевичу добрую службу. Екатерина II сделала его вице-канцлером, каковой пост занимал и первый граф Остерман, поручала неважные переговоры с иностранными министрами, составление нот, меморий, прочую рутинную работу. Однажды в сердцах назвала его дураком — ни воли, ни способностей отцовских Иван Андреевич не имел, в серьезных делах робел, путался. Зато был трудолюбив, надежен, не заносился, как Панин или' Безбородко, не строил планов, в исполнении затруднительных, собственное мнение высказывал, лишь будучи спрошен. В павловское царствование граф Иван Андре-евичшлл пожалован в канцлеры — высший гражданский чин, равный фельдмаршальскому, назначен президентом Коллегии иностранных дел, а вскоре затем, отягченный старостью, уволен в отставку. С честью оставив служебное поприще, он поселился в Москве и более десяти лет удивлял москвичей своею одеждою по отошедшей версальской моде, старинным экипажем, гайдуками. Истинный был вельможа XVIII века.

Как раз на рубеже столетий юный Филипп Вигель, попав на бал у московского главнокомандующего, наблюдал, как, не принимая участия ни в карточной игре, ни в общих разговорах, сидели полукругом Остерман, Еропкин, фельдмаршал граф Каменский, вице-канцлер князь Александр Голицын, доблестный князь Юрий Долгорукий, генерал-аншеф и кавалер всех российских орденов. Вигель с почтительным вниманием смотрел на сонм бояр, словно на галерею исторических портретов. Если бы не танцы и музыка, то можно вообразить, что почтенные старцы собрались для совещания о делах государственных. Москва гордилась отставными сановниками, считала их как бы в опале и в оппозиции, что им, пожалуй, и в голову не приходило.

По отцу граф Остерман был потомком протестантского пастора, по материнской линии происходил от бояр Стрешневых и, вероятно, состоял в родстве с царями. На Евдокии Стрешневой был женат богомольный царь Михаил Федорович. Смешение вышло необычное, и увлекло оно Ивана Андреевича на путь крайней набожности и богословских интересов, что и было его главным чудачеством, редким, надо признать, для вольнодумного века. Воспитанный в православии, Иван Остерман пятилетним ребенком получил в подарок от императрицы Анны Ио-анновны «Подробный молитвослов», на внутренней стороне переплета которого была сделана следующая надпись: «Великая государыня Анна Иоанновна императрица всероссийская прислала сию книжку графу Ивану Андреевичу Остерману 1730 года июня 7 дня в Москве». В старости канцлер окончательно ушел в изучение творений отцов церкви, избрав себе в наставники московского митрополита Платона (Левшина), который своею рукой писал для Ивана Андреевича и его старшего брата Федора поучения в виде уроков. Федор Андреевич был любитель наук и искусств, большой знаток латинского ярыка. Когда-то он был московским генерал-губернатором, но более известен совершенно удивительною рассеянностью.

Московский дом Остермана славился богатством, _ его наполняли управляющие, секретари, приживалы, переписчики, странники, монахи, калмыки, вестовщики, хвалители и потешатели. Нашлось место и для юного Михаила Соловьева.

Неизвестно, когда и при каких обстоятельствах попал он к Остерману. Можно думать, что помог ему в том митрополит Платон, сам сын сельского причетника, глубокими познаниями и талантом проповедника достигший вершин церковной иерархии. Без малого сорок лет стоял Платон во главе московской епархии, которую содержал истинно образцово, любил всеми правдами и неправдами вербовать молодых людей в духовное звание и немало в том преуспел, создав священников нового закала, «платоновского», по тогдашнему времени просвещенных и достойного поведения. Пылкие юноши в семинариях старались подражать ему в высоте мысли и стойкости нрава. В семье Соловьевых долго и благодарно помнили представительнейшего из русских архиереев второй половины XVIII века, хотя и за ним знали изъяны. Как вспоминал Сергей Соловьев, «Платон дрался собственноручно, брал подарки от подчиненных, обогащал племянниц своих».

Митрополиту Платону было почти семьдесят лет, когда он закончил «Краткую церковную Российскую историю», о которой его современник, ученый митрополит Евгений (Болховитинов) зло сказал, что в нововышедшем творении «много с одной стороны хвастливого ханжества, а с другой — натужного беспристрастия». Соловьев судил несравненно мягче. Он поместил митрополита Платона среди лучших писателей русской истории XVIII века и высоким слогом писал, что его книга, созданная «в преклонной старости», запечатлена «печатью могучего юного таланта» и «с честию заканчивает в нашей исторической литературе XVIII век и начинает XIX век».

Граф Остерман был бездетен, Михаил Соловьев пришелся ему по сердцу, и он принял в его судьбе горячее участие. В доме графа юноша получил хорошее образование, выучил языки и с одинаковой свободой мог говорить по-французски и по-гречески. На латыни он писал по образцам графа Федора Андреевича. Понятно, что с особым тщанием следили за его успехами в богословии и церковной истории. Соловьевы — род столбовой, великорусский, еще в четвертом-пятом колене крестьянский, но впоследствии перешедший в духовное сословие. Не отстал от семейной традиции и Михаил Васильевич. Он женился и принял сан священпика. Старый Остерман подарил воспитаннику «Молитвослов», который в детстве своем принял от Анны Иоанновны. Михаил Васильевич никогда не расставался с этим даром, чтя память о. человеке, благодаря которому он вышел за тесные пределы понятий и интересов сельского духовенства. По нему он и молился, и служил, по нему же учил церковному языку сына Сергея и старшего внука Всеволода, к которому потом «Молитвослов» перешел по наследству. Едва ли была еще в России семья священника, где хранилась бы подобная редкость, осязаемое напоминание о преемственности веков и поколений. Несомненно, держал в руках «Молитвослов» и другой внук Михаила Васильевича, Владимир, чья, быть может, наиболее глубокая работа «Оправдание добра» открывается словами: «Посвящается отцу моему историку Сергею Михайловичу Соловьеву и деду священнику Михаилу Васильевичу Соловьеву с чувством живой признательности вечной связи».

В Коммерческое училище священник Соловьев был назначен спустя несколько лет после смерти Остермана и митрополита Платона, без особой протекции, да так и прослужил в нем более сорока лет, уйдя на покой только осенью 1860 года, за год до смерти. Со временем он был пожалован в протоиереи, что было не более как почетное личное отличие. К училищу Михаил Васильевич привык, выгодного перемещения не искал. Для духовенства время наступило тяжкое, филаретовщина. О московском митрополите Филарете (Дроздове) говорили, что он ел по пескарю в день и попом закусывал. От подначальных он требовал одного — чтобы все клали ему поклоны, и в том полагал величайшую нравственность. Ни в одной русской епархии раболепство духовенства перед архиереем не было доведено до такой отвратительной степени, как в московской во время управления Филарета, не скрывавшего своего сочувствия к иезуитам.

Во мнении московских барынь строгий постник Филарет был святым человеком, а отец Михаил представал как бы его неявным соперником. Всеволод Соловьев вспоминал: «Дедушку знали в Москве очень многие, да и теперь, вероятно, его еще не совсем забыли. Это был человек много учившийся, много читавший, размышлявший и в то же время человек с детски чистым сердцем, которое никогда не могло примириться с житейскою злобою и неправдой, никогда не могло допустить их существования... Я за дедушкой следил постоянно, потому что он во мне возбуждал благоговейное чувство, и я много раз был притаившимся свидетелем его молитвы, после которой он обыкновенно появлялся как-то особенно просветленным. И я тогда, затаивая в себе благоговейный трепет, всегда сравнивал его с Моисеем... Так на него смотрели многие, и в особенности женщины — разные московские благочестивые дамы, которые обращались к нему во всех затруднительных обстоятельствах своей жизни за советами и нравственной помощью, считая его и святым, и разумным человеком».

Трудно сказать, выступал ли Филарет гонителем протоиерея Соловьева, но известно, что Сергей Соловьев отзывался о московском митрополите крайне нелестно, видел в нем «страшного деспота, обскуранта и завистника». Он писал: «Сохрани боже, если кто-нибудь из духовных, помимо его, скажет что-нибудь прекрасное, — он оскорблен... Выдвигал, выводил в люди он постоянно людей посредственных, бездарных, которые пресмыкались у его ног». Несомненно одно: образование много выше обыкновенного, навыки светского обхождения, полученные в юности, и внутренние достоинства не избавляли от неприятностей, что выпадали на долю простого священника. Подлинной отрадой для Михаила Васильевича была семья. Внук Всеволод нарисовал замечательный портрет старого священника: «Достаточно было в'зглянуть на его прекрасное, старческое лицо, обрамленное длинной шелковистой белой бородой, на его ярко-голубые глаза, до последних дней жизни сохранившие чистоту и ясность; достаточно было увидеть его детско-добродушную улыбку, услышать ласковый голос, чтобы сразу понять, что перед этим человеком нечего скрываться, что он имеет право войти как друг и советник в чем-либо смущенную душу ближнего. И что в нем было особенно мило и дорого — это рядом с серьезными качествами ума и сердца неизменная веселость нрава, шутливость... Дедушка, этот молитвенник и советчик, одинаково любил и отвлеченную беседу, и серьезную книгу, и стихи, и музыку, и шутливый разговор, пересыпаемый громким смехом и остроумными выходками, и вкусный обильный обед, приготовленный под верховным наблюдением бабушки, и игру с нами, детьми».

В исторических трудах Соловьева немало страниц отведено русскому духовенству и объяснению причин его печального состояния. В том, что состояние было именно печально, ученый не сомневался. Излагая историю распространения христианства на Руси, складывания православной иерархии и роста церковных богатств, Соловьев не забывал подчеркнуть успехи духовенства в насаждении грамотности и книжного учения, в примирении князей, в утишении народных восстаний и в улучшении семейных отношений, где христианские понятия сдерживали страсти, для которых языческие обычаи не могли быть уздой. Русское самопознание бесплодно, если не соединено оно с ясным осознанием заслуг православной церкви в деле государственного и культурного строительства, если забыты славные имена Кирилла и Мефо-дия, Антония и Феодосия Печерских, Нестора, Кирилла Белозерского, Сергия Радонежского, Савватия и Зосимы Соловецких, митрополитов Алексея и Макария, Петра Могилы, патриархов Гермогена и Никона, Дмитрия Ростовского, Феофана Прокоповича. Но историк не впадал в ошибку, имя которой — односторонность, он видел, каким страшным злом была нравственная несостоятельность духовенства, невежество, пьянство во всякий час, «прежде, после и во время обеда», неграмотность поповских детей, мздоимство священников и ненасытная жадность монастырских старцев. Духовные лица не умели сами привыкнуть и других приучить к христианскому обращению с ближними, жестокостями превосходили светские власти. В обществе старом, допетровском, слабом внутренне, всего крепче была вера во внешнюю силу, и церковь насаждала духовную несвободу, слепое, без должного рассмотрения подчинение авторитетам и тем умаляла свое достоинство. Нередкие обличения духовенства, выходившие, как правило, из его же среды, не имели непосредственного доброго влияния, ибо не могли устранить условий, которые порождали нравственное бессилие. Условия эти Соловьев называл не один раз: застой, кос-нение, узость горизонта, отсутствие интересов, которые поднимают человека над мелочами повседневности, дают, необходимый отдых, восстанавливают силы, одним словом — недостаток просвещения. После петровского переворота священник утратил и то духовное преимущество, которое давала грамотность, оставшись, как и прежде, «нищим, в известные дни протягивающим руку под прикрытием креста и требника».

С наибольшей резкостью бедственное положение русского священника историк запечатлел в «Воспоминаниях», первыми читателями которых должны были стать внуки Михаила Васильевича: «Выросший в бедности, в черноте, в избе сельского дьячка, он приходил в семинарию, где та же бедность, грубость, чернота, с латынью и диспутами; выходя из семинарии, он женился по необходимости, а жена, воспитанная точно так же, как он, не могла сообщить ему ничего лучшего; являлся он в порядочный дом, оставляя после себя грязные следы, дурной запах; бедность одежды, даже неряшество, которые бы легко сносили, даже уважали в каком-нибудь пустыннике, одетом бедно и неряшливо из презрения к миру, Ко всякой внешности; эти бедность и неряшество не хотели сносить в священнике, ибо он терпел бедность, одевался неряшливо вовсе не по нравственным побуждениям; начинал он говорить — слышали какой-то странный, вычурный, фразистый язык, к которому он привык в семинарии и неприличие которого в обществе понять не мог; священника не стали призывать в гости для беседы в порядочные дома: с ним сидеть нельзя, от него пахнет, с ним говорить нельзя — он говорит по-семинарски. И священник одичал: стал бояться порядочных домов, порядочно одетых людей; прибежит с крестом и дожидается в передней, пока доложат; потом войдет в первую после передней комнату, пропоет, схватит деньги и бежит, а лакеи уже несут курение, несут тряпки: он оставил дурной запах, он наследил, потому что ходит без калош; лакеи смеются, барские дети смеются, а барин с барыней серьезно рассуждают, что какие-де наши попы свиньи, как-де они унижают религию!»

Суровые слова. Не бесстрастное научное обобщение, основанное на доскональном знании состояния того сословия, из которого произошел ученый, но горестное размышление об иной, невоплощенной судьбе, которая была бы, однако, вполне возможна, даже единственно возможна, если бы не пересеклись в истории рода Соловьевых две вельможные причуды, остерманова и демидовская. Была и третья, строгановская, рассказ о которой впереди.

Слабое мерцание света, обещавшее русскому духовенству выход из страшного положения, обозначилось в первой половине XIX века. Началось внутреннее, нравственное очищение, семинаристы и священники оглянулись на самих себя, «и стало им гадко». Просвещение смягчило нравы, чтение, что всегда было залогом прогресса русского человека, приохотило к светской книге, к журналам, из которых усваивались новые понятия. Сравнение нескольких поколений священников было не в пользу старых. Появились семьи священников, где недовольство было особенно сильным и благотворным, порождавшим стремление выйти из печального состояния, очиститься и отряхнуться. В России возник тонкий слой православного русского духовенства, который не чужд был интереса к научному знанию, к политике, к мирскому искусству. Отсюда вышел Николай, сын саратовского протоиерея Гавриила Чернышевского, евангельского пастыря в полном смысле слова, этот слой дал России дивную плеяду ученых, литераторов, врачей, деятелей общественного и освободительного движения. Можно назвать не просто отдельных людей, но знаменитые в истории русской культуры и науки фамилии, сразу говорившие о принадлежности их носителей к духовному сословию - Поповы, Дьяконовы, Богословские, Успенские, Богоявленские, Троицкие, Спасские, Благовещенские, Предтеченские, Рождественские, Архангельские. Семинарской латыни и архиерейскому остроумию обязаны были появлением своих фамилий Сперанские, Критские, Платоновы, Реформатские, Фармаковские, Артоболевские, Амфитеатровы, Победоносцевы, Косминские... В XIX веке то была социальная среда с устойчивым и своеобразным бытом, со строгой и ригористичной шкалой нравственных ценностей, где трудолюбие было мерилом всех добродетелей, с культурными навыками, равно далекими как от традиционных крестьянских представлений, так и от культуры дворянской, крепко усвоившей петровские уроки и ставшей частью культуры европейской. К числу таких семейств принадлежали и Соловьевы.

Начало прогресса представляла преимущественно жена Михаила Васильевича Елена Ивановна, урожденная Шатрова. Дочь дослужившегося до дворянства московского чиновника, она рано осиротела. Ее отец в одном мундире простоял на морозе во время торжественной встречи Павла I, простудился и умер. Воспитание она получила заботами родного дяди, архиепископа ярославского и ростовского Авраама (Шумилина). Одним из следствий архиерейского попечения была стойкая нелюбовь Елены Ивановны ко всем ее родным, что оставались в духовном звании. Привычками и поведением они отличались от родни светской, отличались, разумеется, не к своей выгоде, и в доме Соловьевых их едва терпели. В устах остроумной хозяйки семинария была синонимом всякой гадости. Свою нелюбовь Елена Ивановна высказывала при каждом удобном случае и внушила ее детям.

Сын Соловьевых, Сергей, мальчик нервный и раздражительный, с ранних лет получил отвращение к духовному званию.

Третий ребенок в семье, Сергей родился в Москве 5 мая 1820 года. Жили Соловьевы в здании Коммерческого училища в тесных, плохо обставленных комнатах нижнего этажа, окнами на двор, где в послеобеденное время гуляли воспитанники. Мальчик подолгу следил за играми детей, но сам никогда в них не участвовал. На двор его не пускали, детских развлечений он не знал. И хотя, казалось, жил он светло и беспечально, но и скудно жил, невесело. Став взрослым, он горько посетовал: «Я никогда сам не был ребенком».

Самыми близкими и любимыми были в детстве бабушка и старая няня Марьюшка, которая имела немалое влияние на малыша. Странница по натуре, няня не один раз ходила на богомолье в Соловецкий монастырь и в Киев, добродушно рассказывала о путешествиях и незабавных приключениях своей жизни, которые начались, когда ее, крепостную девочку, продали из тульской деревни, где остались отец и мать, в Астраханскую губернию. «Рассказы об этой дальней стороне, которой природа так резко отлична от нашей, о Волге, о рыбной ловле, больших фруктовых садах, о калмыках и киргизах, о похищении последними русских людей, об их страданиях в неволе и бегстве, также сильно меня занимали», — вспоминал Соловьев. Врожденная склонность к занятиям историческим и географическим получила в ребенке развитие благодаря Марьюшке, ее умению живо передать впечатления о дороге, о буре на море, о встрече с подозрительными людьми. Нянюшкины истории влияли и на религиозное чувство. В сильном волнении Сергей спрашивал: «Ты не испугалась, Марьюшка?» И слышал в ответ: «А бог-то, батюшка?!»

Выучившись читать, мальчик приохотился к книгам, которые стали его главным, даже единственным развлечением. Было ему, в сущности, одиноко. Сестер, Елизавету и Агнию — одна была старше на шесть лет, другая на три года — скоро отдали в пансион, что в семьях священников делали редко. Здесь не обошлось без решающего слова матери. Восьми лет и Сергей был записан в духовное уездное училище — отец думал дать сыну, по семейной традиции, духовное образование. Занимался мальчик дома, сдавая в училище необходимые экзамены. Закону божию, латинскому и греческому языкам учил его, без особого успеха, отец. Времени для постоянных занятий Михаил Васильевич не имел, дав сыну задание, он неделями не проверял выученного. Начав же спрашивать, искренне изумлялся, отчего мальчик, целыми днями сидевший над книгами, столь плохо знает латинскую грамматику. Отец не догадывался, что внутри учебной книги сын держал другую, обыкновенно какой-нибудь роман. Для других предметов Сергей посещал классы Коммерческого училища, где учили плохо и не тому, что требовалось для училища духовного.

Истинной мукой были для отца и сына поездки в Петровский монастырь, где помещалось уездное училище, на экзамены. Мальчика не радовали долгие сборы и дальняя дорога, он не видел красивых особняков на старинных улицах, многолюдства Тверской. Он боялся. Духовное училище было страной страшных ирокезов, где дикие учителя кричали, дрались, снимали скальпы с буйных, грязных, бедно одетых учеников. На экзаменах Сергей отвечал плохо, больше отмалчивался. Облегченно вздыхал, уходя из училища. Отец неспешно вел его на Тверской бульвар, угощал сладостями, купленными у разносчика, показывал московских щеголей, успокаивал. Иногда от Петровки шли вниз, к Трубе, где слушали шум московской диковинки — спрятанной под землю реки Неглинной, поднимались к Рождественскому монастырю. Отец останавливался у щербатых стен, рассказывал, как в недавнее время здесь по приказу жестокого маршала Даву расстреливали москвичей. Сергей огорчался пожаром Москвы, ненавидел Наполеона, но сильнее, чем императора французов, он ненавидел духовное училище и страстно желал как можно скорее выйти из него, поступить в гимназию.

Бедствия Петровского монастыря забывались дома, за книгами. Богатый свободным временем, Сергей читал много, с удовольствием, без разбора. Первым, надо думать, был прочитан «Молитвослов», за ним страницы Ветхого и Нового завета. У отца была библиотека светских книг, их можно было достать и у товарищей по Коммерческому училищу. За несколько лет мальчик прочитал все страшные романы Анны Радклиф, где были мрачные подземелья, готические замки, призраки и разбойники, интриги злодеев и таинственные совпадения, где в глухую ночь завывал ветер над заброшенной могилой.

В России Радклиф была автором необычайно популярным и притом чисто московским — переводы ее ужасов и подражания, выпущенные под ее именем, издавались почти исключительно в Москве. В двадцатые годы ее известность, правда, пошла на убыль, но юному читателю до этого не было никакого дела. Были прочитаны и писатели новые — Вальтер Скотт, Фенимор Купер, Загоскин, забытый ныне Василий Нарежный, нравоописательный роман которого «Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова» местами и сейчас читается с захватывающим интересом.

В любимых книгах несколько лет числилось «Начертание всеобщей истории», изданное для воспитанников университетского благородного пансиона, где автор, Иван Басалаев, был преподавателем. Небольшая книга прочитывалась от доски до доски бесконечное число раз, восхищали подвиги греческих и римских героев, хотелось подражать Муцию Сцеволе, который положил правую руку на огонь, чтобы показать предводителю этрусков Пор-сене доблесть и решимость римлян, изгнавших царя Тарквиния Гордого. Недостатком «Начертания» Басалаева была краткость, и пришлось отыскивать переводную историю, составленную из французских сочинений аббата Милота. Книга была добротная, увесистая, Сергей навсегда запомнил из нее целые выражения. Европейскую историю он знал очень порядочно. Другие материки, казалось, истории не имели, но сколь привлекательны были далекие путешествия и географические описания. Колумб плыл в Индию и открывал Новый Свет, индейцев, их хижины, дикую природу, невиданных животных. В старых книгах были прекрасно выполненные гравюры, все виделось как наяву. День за днем, забыв о латыни и греческом, можно было перелистывать тома замечательного сочинения неведомого Жозефа де JIa Порта, одно название которого завораживало. То был «Всемирный Путе-шествователь, или Познание Старого и Нового Света, то есть описание всех по сие время известных земель в четырех частях света, содержащие каждой страны короткую историю». Плотная, чуть шершавая бумага, изящный шрифт, четкие контуры старых карт. Мальчик был счастлив. Еще дома хранилась «История о странствованиях вообще»...

Сергей Соловьев читал отличные книги! Вобравшие в себя тогдашнее знание о прошлом и настоящем земли, они были созданы умными людьми, написаны доступно и, предназначенные взрослым, без усилий входили в круг детского чтения. Книги развивали воображение, приучали мыслить, воспитывали характер. Отличные книги! Можно было бы позавидовать сыну священника Соловьева, если бы не одно обстоятельство: мир, в котором он жил, который понимал и любил, был миром книжным, умозрительным. Подлинная жизнь была где-то там, за стенами еропкинского дома, от нее он был надежно отгорожен любовью, заботами, достатком родителей, а когда — как в духовном училище — соприкасался с ней, ему делалось страшно. Вина ли то мальчика, его ли беда — кто ответит?

Родители считали сына болезненным, берегли, он рос слабым и хилым, в прямом смысле слова домашним. Не было друзей-сверстников, не находила исхода тяга к путешествиям. Пешеходные прогулки с отцом были нечасты; Москвы, о которой Екатерина II говорила, что она не город, а целый мир, он не знал. Обжита была лишь Остоженка да близлежащие переулки. За московскую заставу выбрался лишь однажды, лет девяти, когда всей семьей Соловьевы ездили в Ярославль для свидания с родственником, архиепископом Авраамом. Путешествие совершали на долгих, в кибитке тройкою, взятой от Москвы до Ярославля. Дорога занимала четыре дня, ехали не спеша, почасту кормили лошадей, отдыхали. На пути стояли Троицкая лавра, Переяславль Залесский, Ростов — города, виденные мельком, под вечер, когда останавливались на ночлег. В Ростове отец взял сына к знакомому архиерею. Среди разговора архимандрит Иннокентий спросил: «Чем у вас, батюшка, малютка-то занимается?» Отец отвечал: «Да вот пристрастился к истории, все читает Карамзина».

К тринадцати годам «История государства Российского» Николая Михайловича Карамзина была прочтена, пожалуй, раз двенадцать. Это были книги, увлекавшие никак не меньше, чем «Всемирный путешествователь». Карамзин рассказывал о русских героях, подобных Муцию Сцеволе, о бедствиях и славе россиян, о мудрых государях, чье правление было временем, счастливым для Отечества. При чтении пробуждался патриотизм, наивный, детский. Любимыми томами были те, где повествовалось о долгом княжении великого Иоанна III, о венчании на царство Ивана Грозного, о Казанском взятии. Неприятен был последний, двенадцатый том, где описывались Смутное время и несчастья русской земли. Сергей Соловьев мечтал, что когда-нибудь отыщется продолжение истории Карамзина и он сможет прочитать о событиях, восстановивших крепость Российского государства. Ах, если бы сыскалось продолжение!

Читая и перечитывая Карамзина, мальчик незаметно приобрел обширные и твердые познания в русской истории, в памяти без труда оставались страницы чудесной прозы. Карамзинский слог легок, суждения ясны, изложение плавно, в необходимых же случаях стремительно или величаво. Много позже Соловьев понял, что «История» Карамзина должна служить образцом хорошего вкуса, чувства меры, взвешенности и осмотрительности. Приобретя опыт историка, он вполне оценил карамзинские примечания, которые в детстве оставлял без внимания. Громадность труда автора изумляла.

При беспорядочном детском чтении выбор книг был случаен, но не случайны были ни интерес к истории, ни увлечение историческими романами, ни обращение к Карамзину. В те годы тяга к прошлому была в России всеобщей, чтение исторических книг стало потребностью дворян, чиновников, купцов, лиц духовного звания, разночинцев. Исторические знания, будь то прошлое Рима, Англии или России, признавались необходимыми, в сочинениях историков искали ответы на злободневные вопросы. После поражения декабристов история, в известном смысле, заменила политику. Молодой литературный критик Иван Киреевский писал в 1830 году: «История в наше время есть центр всех познаний, наука наук, единственное условие всякого развития; направление историческое обнимает все. Политические мнения для приобретения своей достоверности должны обратиться к событиям, следовательно, к Истории». Позднее другой критик, Виссарион Белинский, воскликнул: «Наш век — век по преимуществу исторический. Все думы, все вопросы наши и ответы на них, вся наша деятельность вырастает из исторической почвы и на исторической почве».

Взрослые, как и дети, читали романы Вальтера Скотта, который, по убеждению Белинского, «докончил соединение искусства с жизнью, взяв в посредники историю». С появления в 1816—1817 годах первых восьми томов «Истории государства Российского» не ослабевал интерес к творению знаменитого писателя, ставшего историографом. Карамзин писал просто, изящно, его «История» была увлекательнейшим чтением, а по обилию фактов, их умелой систематизации не имела себе равных. Пушкин вспоминал: «Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Коломбом». В начале тридцатых годов труд Карамзина сохранял значение литературной новости (двенадцатый том был издан в 1829 году, после смерти историографа), его читали, обсуждали, критиковали. Обозревая лучшие произведения русской словесности за 1829 год, Иван Киреевский выделял из общего ряда последний том «Истории государства Российского», который «превзошел прежние силою красноречия, обширностью объема, верностью изображений, ясностью, стройностью картин и этим ровным блеском, этою чистотою, твердостью брил-лиантовою карамзинского слога». Умный литератор скромно добавил: «Не по силам нам оценить его достоинство».

Карамзин был доступен и понятен всем. Дети, которые, как всегда, тянулись за взрослыми, играли в события, им описанные. Неподалеку от Остоженки, на Старой Конюшенной, главной улице московской аристократии, жили Аксаковы, дворяне радушные, хлебосольные, гостеприимные. Первенец семьи, юный Костя Аксаков (он был тремя годами старше Сережи Соловьева) зачитывался «Историей» Карамзина, которая воспламеняла в нем патриотическое чувство. Одиночества Костя не терпел и, прочитав главу, тотчас же собирал братьев и сестер, пересказывал им давние события, заставлял слушать. Младший брат Константина, Иван, вспоминал: «В особенности возбудил его восторг эпизод о некоем князе Вячко, который, сражаясь с немцами при осаде Куксгавена, не захотел им сдаться и, выбросившись из башни, погиб».

Вячко — Вячеслав Борисович, из младших полоцких князей — был последним русским князем в Прибалтике, храбрым и неудачливым воином, чья жизнь прошла в неустанных схватках с тевтонскими рыцарями. Крестоносцы люто его ненавидели, а немецкая «Хроника Ливонии», составленная сразу после его гибели в 1224 году, почтительно именовала «королем из Кукейноса». Иван Аксаков спутал Кукейнос (Куксгавен) с Юрьевом, подробности же последнего боя князя, которых нет у Карамзина, дети скорее всего домыслили сами. Но любопытно, что из всех героев русской истории Костя Аксаков выбрал полузабытого князя Вячко, скудные сведения о котором давали простор детскому воображению и чьи подвиги удовворяли невесть откуда взявшуюся, но стойкую непри-[ь к «вражьей силе», к вероломным и жестоким ино-щам.

В честь Вячко Костя учредил даже ежегодный семей-н праздник. В этот день, 30 ноября, он, его братья и комые мальчики из хороших семейств — дружина :нов — надевали железные латы, шлемы, вооружа-ъ деревянными мечами и копьями, девочки наряжать в сарафаны — и все вместе водили хоровод и пели ню, для этого случая сочиненную учредителем праздна:

Запоемте, братцы, песню славную,

Песню славную, старинную,

Как бывало храбрый Вячко наш...

Затем следовало угощение («непременно русское», )чнял Иван Аксаков), дети пили мед, ели пряники, >хи, изюм. Все было настоящее: и праздник, и угоще-), и латы, сделанные по образцам, взятым из гардеро-Малого театра, и мечи, над которыми трудился до-пний крепостной столяр Андрей. Были еще старинные ianm из золингенской стали и метательное копье, по-юк археолога Калайдовича. Карамзинские страницы [екались во плоть, подлинный мир не упразднял книж-й, а был его естественным продолжением. Действитель-яъ играла такими же яркими красками, что и древние здания. Да и могло ли быть иначе? У Константина сакова вопрос вызвал бы недоумение: как иначе? Безоблачно счастливым было московское детство рстника Сергея, его будущего друга, затем соперника фостного критика, московское — ибо были еще ран-з годы, проведенные в оренбургском имении, среди пер-данной природы, оставившие радостные воспоминания )ыбной ловле, о бабочках, за которыми так весело бе-ь, об отцовской охоте...

Аксаковы — большая, дружная, талантливая семья, ть, Ольга Семеновна, воспитывала детей на героиче-IX примерах (опять Муций Сцевола!), на сочинениях моносова, Хераскова, Державина. Отец, Сергей Тимо-евич, театрал и клубный завсегдатай, читал в семейном уту главы «Евгения Онегина», играл с друзьями в кар-, спорил, смеялся. Впереди его ждала почти полная шота, а за ней — слава тонкого знатока природы, ве-кого мастера русского слова. Первая книга Константи-— «История Трои» издания 1747 года, переложение Гомера. Домашние учителя — из лучших в Москве. Ве-нелив учил латинскому языку, Долгомостьев — греческому, Фролов — географии. Другом семьи был университетский профессор Надеждин, который читал с мальчиком Шиллера в подлиннике, растолковывал непонятное, учил находить прекрасное у древних и новых авторов. Барский дом с утра до вечера наполняли гости, литераторы и ученые, среди которых — Загоскин, Шаховской, водевилист Александр Писарев, Погодин, Шевырев, Арм-фельдт; актеры под присмотром Сергея Тимофеевича твердили роли: его советы ценили Щепкин и Мочалов. Костя всегда был на людях, среди взрослых, в атмосфере живых культурных интересов. Он не дичился, не знал ложной скромности, охотно декламировал, пробовал сам сочинять. Приятели отца удивлялись счастливым способностям и возвышенным стремлениям юного Аксакова, говорили между собой о его чистой, неподдельной любви к России и русскому народу, о не по годам горячем рвении ко всему московскому.

Константин Аксаков и Сергей Соловьев росли в Москве, жили рядом и гуляли по одним и тем же улицам, Аксаков непременно с гувернером. Легко представить, как они встречались, разглядывали друг друга — и проходили мимо. Их знакомство состоялось много позже. Что было общего тогда, в начале тридцатых годов, у одаренного юноши из богатой дворянской семьи, отлично воспитанного, знакомого с первыми московскими знаменитостями, и сына простого священника, кое-как обученного и привыкшего к одиночеству? Да и могло ли быть что-либо общее? Разве что одно — призвание к истории или, скромнее сказать, интерес к прошлому. В одно примерно время они читали одни и те же книги, одинаково увлекались русской историей, и, казалось бы, одинаков был их пылкий детский патриотизм, питаемый из одного источника, из Карамзина. Однако в «Истории государства Российского» скрыта некая тайна: труд Карамзина прост, общедоступен, но и глубок, мпогогранен; в нем соединились и рыцарский роман, и наставление правителям, и политический памфлет. Каждый — особенно в тринадцать лет! — читает «своего» Карамзина, и чувства, возбуждаемые известиями о суровой борьбе с захватчиками, не сходны с волнением от дивного устроения русской земли князьями московскими. Как далек доблестный Вячко от спокойного, осторожного Ивана III!

Смелым бог владеет — и пятнадцати лет от роду Константин Аксаков поступил в Московский университет. Экзамены были нетрудны, но официальны и тем непривычны. Отвечать же приходилось первому, как шел в списке: А — Аксаков. Отец, нежно любимый отесинька, успокаивал — ему не исполнилось и четырнадцати, когда он из гимназистов был назначен — именно назначен! — в студенты новооткрытого Казанского университета.

Год спустя произошли долгожданные перемены и в жизни тринадцатилетнего Сергея. Михаил Васильевич убедился в бесполезности домашних занятий, в необходимости дать сыну светское образование. Это был серьезнейший выбор, для отца нелегкий, но давнее нерасположение жены, Елены Ивановны, к духовному сословию и слезы, которые стояли в глазах сына на экзаменах в Петровском монастырь, решили дело. Хлопоты в канцелярии духовной консистории, где без посула ничего не делалось, завершились успешно. В 1833 году малолетний сын священника Соловьева был выписан отцом из духовного звания и определен в Первую московскую гимназию. Мечта сбылась. Начался долгий путь по дороге, которой никто из рода Соловьевых прежде не шел.

Препятствие встретилось сразу: изумительные познания в географии и истории уживались с невежеством в математике, с полной к ней неспособностью. Какая благодать случится от того, что треугольники подобны, а х=23? Разве герои древности прославились решением уравнений? Сергея едва приняли в третий класс. Учитель математики, педант, чудовище, поставил — за неуспехи, за нескрываемое отвращение к точной науке — на колени. Такого наказания Сергей прежде не знал, как не слышал и таких учительских слов: «Дурак ты, дурак ты, Соловьев! Уравнения второй степени решить не можешь! Жаль мне твоего отца, отец твой хороший человек, а ты дурак! » Обида и самолюбие — не лучшие чувства, но через год экзамен по математике за третий класс был сдан блистательно. Помогла прекрасная память: теоремы, доказательства, формулы учились наизусть, как страницы аббата Милота. В четвертый класс Соловьев перешел первым по всем предметам.

Начало гимназическому образованию в России было положена "в XVIII веке. Первая гимназия называлась академической и была открыта в 1726 году в Петербурге при Академии наук. В Москве гимназию основали одновременно с университетом в 1755 году. Гимназия считалась университетской и готовила детей дворян и разночинцев к слушанию профессорских лекций. Долгие годы — весь золотой екатерининский век — она оставалась единственной в Москве. К началу XIX столетия государственное управление усложнилось, ведомства военные и гражданские небывало умножились, торговые обороты возросли и повсюду, даже в Сенате, оказалась острая нужда в людях грамотных, добротно обученных, каковых в стране было до крайности мало. Молодое правительство Александра I с энергией приступило к исправлению дел в области просвещения. Усилия были предприняты чрезвычайные: выделены крупные суммы, подобраны умелые и преданные исполнители, образовано министерство народного просвещения и в короткий срок создана разумная система обучения от начальной школы до университета. Для низших сословий предназначались приходские, при церквах, школы, где учили чтению, письму и счету, а в уездах — двухклассные училища. В каждом губернском городе полагалось иметь гимназию, объявленную всесословным учебным заведением. В 1804 году был принят университетский устав, весьма либеральный, признававший университетскую автономию. Затем последовало учреждение университетов в Казани, Харькове, Дерп-те, преобразование Виленского и открытие в Петербурге Главного педагогического института, позднее также ставшего университетом.

В январе 1803 года император утвердил «Предварительные правила народного просвещения», согласно которым Российская империя была разделена на шесть учебных округов. Управление каждым из них возлагалось на попечителя, облеченного большими правами и независимого от местных властей. Попечитель ведал всеми учебными заведениями округа, его рвение, просвещенность и опытность определяли многое: состав учителей и профессоров, число гимназий, училищ, школ, средства, расходуемые на образование, даже цензурные нравы, ибо ему подчинялись цензоры. Первым попечителем московского учебного округа стал Михаил Никитич Муравьев, сенатор и товарищ министра народного просвещения. Когда-то Екатерина II избрала его в наставники великим князьям Александру и Константину Павловича^ Молодой стихотворец преподавал русскую словесность, верил в добродетель и чистую совесть ставил превыше всего. По взглядам своим Муравьев был, можно сказать, классическим просветителем, по литературным пристрастиям — сентименталистом и последователем Карамзина, которому он, вельможа, покровительствовал в исторических занятиях. Лучшими его воспитанниками были сыновья. Возмужав, они сделались декабристами — знаменитый Никита и не столь известный Александр. Братьев ждала Сибирь, откуда они не вернулись.

Попечителем учебного округа Муравьев пробыл недолго (он умер в 1807 году), но научная и культурная жизнь Москвы при нем процветала. Он содействовал возникновению при университете ученых обществ, которые служили делу объединения научных сил России и распространения знаний. В 1804 году было основано «Общество истории и древностей Российских», на следующий год — «Общество соревнования врачебных и физических наук» и «Московское общество испытателей природы». При Муравьеве университет получил институты клинический, хирургический и повивального искусства, ботанический сад, музей натуральной истории, профессора (запомни, читатель!) начали публичные лекции, на правильной основе заработала университетская типография, чьи издания рассматривались особой «домашней» цензурой университетских властей. Москвичи не успевали следить за новшествами, о которых сообщала университетская газета «Московские ведомости».

--->>> |

Cтарый 4емодан

Cтарый 4емодан