Раздел ХРК-241

Жихарев С. П.

Записки современника. Воспоминания старого театрала

В 2-х томах

— Л.: Искусство, 1989.— 311 е., 8 л. ил., портр.

Вступительная статья М. А. Горднна

Комментарии Л. Н. Киселевой

Указатели А. Г. Кожиной

Подбор иллюстраций И. В. Селивановой

Рецензент — кандидат филологических наук В. П. Степанов

Художник Э. Д. Кузнецов

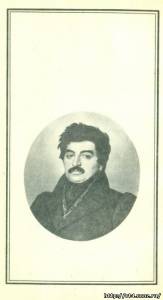

На фронтисписе: С. Жихарев. К. Гампельн.Миниатюра на кости. 1830-е гг. На фронтисписе: С. Жихарев. К. Гампельн.Миниатюра на кости. 1830-е гг.

Аннотация:

Талантливый мемуарист, С. П. Жихарев запечатлел в дневниках и записках свое время с удивительной достоверностью и вместе с тем живо и убедительно, представил многочисленные фигуры видных деятелей культуры эпохи: Г. Державина, И. Крылова, Н. Гнедича, И. Дмитревского, Е. Семеновой, А. Яковлева. Автор приводит уникальные факты и сведения, рассказывает о событиях, свидетелем которых ему довелось быть.

В первый том «Записок современника» вошел «Дневник студента», освещающий литературно-театральную жизнь Москвы самого начала прошлого века.

Издание снабжено вступительной статьей и комментариями, иллюстрировано гравюрами и рисунками начала XIX века.

Для широких кругов читателей.

Иллюстрации к первому тому

Содержание:

М. А. Гордин. ИСКУССТВО ТЕАТРАЛА

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

ЗАПИСКИ СОВРЕМЕННИКА Часть первая

ДНЕВНИК СТУДЕНТА

Комментарии

Если интересуемая информация не найдена, её можно Заказать

ИСКУССТВО ТЕАТРАЛА

Наши представления о русской жизни начала XIX века, особенно о жизни театральной и литературной, были бы гораздо беднее и бледнее без этих записок. Московский студент, потом петербургский чиновник, светский молодой человек Степан Петрович Жихарев оказался свидетелем и участником многих важных событий на заре «золотого века» русской культуры. В его рассказе, удивительно живом и правдивом, есть то главное, что отличает прозу сочинителя от прозы протоколиста,— читатель Жихарева смотрит на эпоху его глазами, не со стороны, а изнутри видит тогдашние светские гостиные, литературные салоны и закулисные коридоры. Ближе всего автор записок знакомит нас с театральным миром и великими людьми театра, потому что эти люди в его жизни — на первом плане. Он мог бы сказать о себе словами своего знаменитого современника и тоже страстного любителя сцены Сергея Тимофеевича Аксакова: «Почти весь наш круг был составлен из людей, служащих при театре, пишущих для театра и театралов по охоте».

1

Многое из того, что в конце XVIII века казалось нарушением общественных приличий, в начале следующего столетия уже выглядело позволительным и даже входило в обыкновение.

1*Вельможа екатерининской эпохи не только в службе, но и в частной жизни ощущал себя начальником надо всеми, кто был ниже его чином. И что еще важнее — мало кто не чувствовал себя подчиненным, даже гуляя в саду или сидя в театре. В те времена, к примеру, пожилой и почтенный генерал Олсуфьев посреди оперного спектакля мог в бешенстве вскочить с места и заорать в партер: «Молчите, ослы!» — когда после арии итальянской примадонны восхищенные молодые люди вздумали кричать «фора!». Генерал и в театре ощущал себя государственным человеком и возмутился, что в его присутствии актерами и публикой смеет командовать неведомо кто. По той же причине император Павел особым указом предписал, чтобы зрители не смели аплодировать актерам в тех случаях, когда он сам находился в театре и не рукоплескал.

Но как раз подобные приказания партеру сидеть смирно, не допускавшие и вполне невинной резвости, больше раздражали публику, чем все вахтпарад-ные бесчинства. Павла сгубила не столько взбалмошная строгость, сколько назойливость: круглосуточная мелочная опека произвела ту всеобщую дворянскую ненависть, что пересилила и страх, и преклонение перед царским величием и расчистила дорогу в спальню Павла «убийцам потаенным». В середине марта 1801 года внезапно изменилось вековое дворянское ощущение жизни. Двенадцатого числа не только вдруг явились повсюду запретные накануне круглые шляпы и сапоги с отворотами, но в единый миг потускнело и начало постепенно гаснуть само это чувство ежеминутной подотчетности начальству.

Партикулярный обиход перестал быть делом государственным.

Дворянский дом сделался особняком. Дворянская повседневность отделилась от государства.

Время текло почти в том же русле, что и в прежние десятилетия, но текло уже иначе: не величественно, не державно, а попросту, без церемоний, приватным образом. Бывшее до того казенной собственностью, оно стало теперь собственностью личной. И в дворянском отношении к жизни появилась чуждая ему прежде свобода и легкость. Поколение, вступившее в круг большого света в начале нового

4

века, смотрело на жизнь не снизу вверх и не со стороны, но разглядывало ее лицом к лицу — то задумчиво, то насмешливо.

Именно это поколение узаконило в светском быту очки и лорнеты. Можно подумать, что у всех людей XVIII столетия было соколиное зрение,— на портретах того времени не найти человека в очках. На самом же деле и тогда многие страдали близорукостью и надевали очки, но только дома или за работой. Явиться в очках на люди, в общество казалось неприличным. И в павловские времена, по утверждению современника, дошло до того, что все, кто не мог обойтись без очков, должны были оставить службу, потому что очки были строго воспрещены. Взгляд сквозь увеличительные стекла на старшего по чину или положению, либо на даму считался дерзостью: глядеть так значило глядеть нарочито пристально, это отзывалось нескромностью, намерением выискать изъян. Тут чудился вызов, критика, ирония. И вот когда между зоркими стариками и дамами замелькали молодые люди, вооруженные «окулярами», старики возмутились. Рассказывают, что уже в александровское время суровый московский главнокомандующий фельдмаршал граф Гудович продолжал запоздалую войну с очками. Мало того что никто не смел предстать перед ним в очках у него в доме или в канцелярии — даже в посторонних домах, завидев «очконосца», главнокомандующий посылал слугу сказать нарушителю благопристойности, что ему-де нечего тут так внимательно разглядывать и чтобы он немедля снял очки.

Гонения, однако, не помогали. Старый фельдмаршал умер, а титулярные советники все смелее пялились на генералов, а повесы бессовестно лорнировали красавиц. И вскоре уже никого не удивлял светский фат, который, войдя в театральную залу, на виду у всех

Двойной лорнет, сносясь, наводит

На ложи незнакомых дам.

Театральная публика стала вести себя так, как прежде не смела. «Я сидел в кресле и не могу отдать отчета в том, что со мною происходило...— рассказывает восемнадцатилетний чиновник Степан Петрович Жихарев.— То я плакал навзрыд, то аплодировал изо всей мочи, то барабанил ногами по полу — словом,

5

безумствовал, как безумствовала, впрочем, вся публика... Все особы высшего общества, разубранные и разукрашенные как будто на какое-нибудь торжество, помешались на ложах бельэтажа и в первых рядах кресел »;, несмотря на обычное свое равнодушие, увлеклись общим восторгом и также аплодировали и кричали „браво!44 наравне с нами». Таков был дух времени: титулярные советники и генералы оказались уравнены в своих зрительских правах, те и другие могли одинаково громко поощрять или порицать актеров и пьесу. Вельможе, надумавшему грубо осадить не в меру разгорячившийся партер, теперь определенно не поздоровилось бы. И не оттого, что исчезло уважение к начальству,— просто начальство утеряло привилегию устанавливать и диктовать общественные приличия.

Когда в начале 1811 года было основано литературное общество « Беседа любителей русского слова», в его списках имена писателей привычно расставили не по алфавиту, а по чинам. Молодежь возмутилась этим внедрением казенной иерархии в литературу, область сугубо светскую. Избранный в члены «Беседы» поэт Гнедич, приятель Жихарева, написал Державину: «Отдавая справедливость и уважение заслугам по службе, я тогда только позволю себе видеть имя свое ниже некоторых господ, после каких внесен я в список, когда дело будет идти о чинах». Этот гордый жест вызвал одобрение в обществе, копии письма ходили по Петербургу и Москве.

Дворцовый переворот, устранивший Павла 1, ничего не изменил в мире чиновном, но произвел революцию в мире светском. Манера светского поведения уже не насаждалась сверху, свет перестал во всем тянуться за двором. И верховным судьею нравов стало общее мнение. Оно не было независимым и смелым. В нем звучали странные, смешные, порою раболепные и зловещие ноты. Но этот голос светской толпы выражал ее собственную добрую или злую волю. Светский круг сделался домашней республикой. И это-то республиканское своеволие и придало тогдашнему дворянскому обиходу изящную беззаботность, которая у молодежи, особенно военной, нередко превращалась в бесшабашность, удальство и разгул. Тут речь пока не шла о высоких идеях или о политике. Речь шла о повседневных привычках и мелочах быта. Небрежная манера

6

поведения, веселое волокитство, шумные забавы, свирепые дуэли — вот с чего начинало новое дворянское поколение, которому предстояло в молодости пережить эпоху наполеоновских войн, а в зрелых летах 1825 год.

В одной из первых записей «Дневника студента» юный Жихарев без малейшего смущения рассказывает о том, как, поспешая на обед к знакомым, едва не угодил в полицию: «...я наехал на какую-то женщину и совершенно смял ее, так что она очутилась под санями. Вопли и крики! Ехавший мне навстречу частный пристав соскочил с саней, остановил лошадей моих и высвободил беднягу, которая продолжала кричать без памяти. Он спросил меня, кто я таков, и объявил, что хотя по принятым правилам должен бы был отправиться со мною в полицию, но что он не хотел бы мне сделать эту неприятность и потому предлагает дать женщине сколько-нибудь денег на лекарство и тем предупредить ее формальную жалобу. Я бы рад был дать все, что угодно, но со мною не было денег, и когда я объявил о том приставу, то он заплатил женщине 5 рублей своих, с тем чтобы я после возвратил их ему, а впредь старался ездить осторожнее. (...) Вот какие люди служат в здешней полиции!»

В этой истории, как и во многих других жихарев-ских записях, самое существенное, что говорит автор о себе и об эпохе, высказано не в словах, а звучит в интонациях, просвечивает между строк. Рассказывая о случившейся с ним неприятности, Жихарев не считает нужным распространяться о ее причинах и, похоже, ему нет дела до ее последствий. На описание самого происшествия хватило двух строк. Затем идет подробный, на полстраницы, рассказ о полицейском приставе. Быть может, впервые в жизни Жихареву пришлось столкнуться с полицией. Он, владелец выезда и кучера, должен был ответить перед законом за слишком быструю езду и понести соответствующее наказание. И что же? Полицейский пристав, вместо того чтобы тащить его в часть, сам предложил ему миром уладить дело тут же на месте. Мало этого, пристав еще и ссудил его деньгами, лишь бы избавить от дальнейших хлопот и неприятностей.

И все-таки приведенный рассказ — это не рассказ о благородстве частного пристава. Смысл его в ином и

7

угадывается за словами: «Он спросил меня, кто я таков». Для Жихарева ясно, что поведение пристава объясняется прежде всего тем, «кто таков» нарушитель порядка. Пристав делается любезен и предупредителен, когда узнает, что перед ним отпрыск известной в столицах, «хорошей» фамилии. Жихарев, конечно же, с детства привык сознавать свою принадлежность к кругу избранных. Он это свое положение принимает как нечто само собой разумеющееся. Но тут, внезапно попав в затруднительную ситуацию, нечаянно сделавшись героем уличного скандала («вопли и крики»), вынужденный держать ответ перед полицейским чиновником, растерявшийся и раздосадованный («я бы рад был дать все, что угодно»), молодой барин вдруг с новой радостью видит, как в зеркале, в преувеличенной любезности полицейского чиновника отражение собственной природной значительности и достоинства. Понятно, и высокое происхождение не давало права вполне безнаказанно давить прохожих. Но от полицейских придирок и происков, столь опасных в недавнее павловское время (тогда быстрая езда по городу была тяжким преступлением и строго каралась), столбовое дворянство теперь решительно избавилось.

«Записки современника» писал человек, глядевший на мир без опаски. Более того — глядевший на мир с удовольствием.

Речь не идет о мальчишеской восторженности. Юный Жихарев умен, рассудителен, трезв и скорее насмешлив, чем наивен. Хотя он поклонник Карамзина и Шиллера, хотя он много слышал об изначальном несовершенстве мира, а кое-что уже успел испытать на собственном опыте (несчастная любовь), хотя в глубине души (куда читателю его записок нет доступа) он, может быть, немало страдает, но при все том у него явно нет и тени сомнения насчет своей уместности в уготованной ему жизни. На улице, в университете, в гостях у приятелей или на приеме у большого барина — везде он на своем месте. Он здесь как дома, где не слишком тесно и он не чувствует себя ущемленным и где не слишком просторно и он не кажется себе потерянным и одиноким. И потому к людям и к вещам у него отношение свойское и дружелюбное.

Именно этим чувством своего равенства с жизнью, этим легким присвоением себе всего мироздания начи-

8

кает всякий поэт. И Жихарев в свои семнадцать — девятнадцать лет, то есть в то время, когда он ведет известную нам часть «Записок современника»,— уже стихотворец, драматург, переводчик и к тому же заправский декламатор и актер.

Нередко поэту, мысленно властвующему над миром, приходится осуществлять эту свою власть, сидя тихо и смирно в каком-нибудь жалком закутке. Но что касается тех молодых дворян «хороших фамилий», с которыми явился в литературу Жихарев, они не только в мечтах, но и на деле были с жизнью «на ты». Они жили напропалую, запоем, взахлеб. И в самом умении быть — дышать, осязать, видеть и слышать — Жихарев куда талантливее, чем в своих стихах. Его меткое детское любопытство и высокая страсть наблюдать, запоминать и рассказывать невзначай проглядывает на каждой странице «Записок современника». И пожалуй, самое сильное чувство, возникающее при чтении записок,— зависть к этому бесхитростному умению ощущать прелесть жизни, которым от природы был наделен их автор.

2

Молодость Жихарева выпала на то время, когда словесность сделалась салонной страстью. Литературные занятия (а больше забавы) стали необходимой принадлежностью дворянского обихода.

«Мне подарили маленький кошелек своей работы,— записывает Жихарев,— а я должен был написать что-нибудь в альбом и написал стихи». Конечно, мадригалы девицам сочиняли и прежде, и после, но жиха-ревское время примечательно тем, что письма, дневники, «альбомная словесность» вдруг оказались важнее и интереснее печатной литературы. Жихарев рассказывает, как «серьезный» писатель и ревнитель прежней литературы, да к тому же еще попечитель Московского университета, чтобы поддержать честь мундира, должен был на пари со спорщицей-девицей сочинять в гостиной стишки на заданные рифмы.

Салонные стычки были авангардными боями литературной войны. И поражение добропорядочной словесности выглядело тем удивительнее, что она отступала под напором легкомысленных буриме, шарад

9

и, конечно, мадригалов. При всей непритязательности доморощенного сочинительства у него было то существенное преимущество перед высоким творчеством, что автор, пишущий для себя, не претендующий на парнасские отличия, оставался при этом вполне свободен от каких-либо обязательств, неизбежно налагаемых любым служением — и государственным, и литературным. Соблазн независимости от любых литературных приличий — и старых, и новых — оказывался так силен, что порою люди, наделенные недюжинными писательскими способностями, с головою уходили в наивную домашнюю словесность.

Сверстник и впоследствии близкий приятель Жихарева, князь Вяземский, ссылаясь на ходовое суждение, гласящее, что литература есть выражение духа общества, восклицал: «А еще более сплетни. Тем более у нас. У нас нет литературы, у нас литература изустная, стенографам и должно собирать ее». Развивая и детализируя теорию литературного фольклора, Вяземский подчеркнуто противопоставлял досужие рассказы и житейские анекдоты узаконенным литературным жанрам, причем именно самым высоким жанрам. «Сплетня,— утверждал он,— это всеобщая история человека и человечества в малом виде». Слово «сплетня» тут употребляется в значении «гласная повесть», «общая молва». Это, как правило, вовсе не ложь и не сказка, и потому честная «сплетня» в большей степени служит зеркалом общества, чем подцензурная, скованная ученическими понятиями и еще не ставшая для страны жизненной потребностью литература (есть писатели, но еще «нет литературы»). Положенные на бумагу слухи и вести получают значение исторического документа. И эта неофициальная — в малом виде — история эпохи обладает своей, особенной, недоступной «большой» истории достоверностью.

В начале XIX века такая домашняя история создается не менее деятельно, чем домашняя поэзия. Возникает мода на дневники-хроники, дневники-пись-ма — дневник пишется уже не для себя, а для друга. В этом жанре сохранились образцы, замечательные своими литературными достоинствами и значительностью сообщаемых известий: например, многотомные записные книжки того же Вяземского или многотомные заграничные письма — «Хроника русского» — другого

10

жихаревского приятеля, А. И. Тургенева. Есть и образцы, замечательные прежде всего своей непринужденной болтливостью и обилием мелочных подробностей: скажем, многолетняя переписка-хроника братьев Булгаковых, из которых один был петербургским, а другой московским почтдиректором, профессиональных светских вестовщиков, не стеснявшихся, между прочим, сообщать друг другу сведения, почерпнутый из проходивших через их руки чужих писем.

По-своему замечательны и поденные записки Жихарева, автор которых обнаруживает незаурядный литературный дар и вместе с тем, передавая множество фактов и наблюдений, весьма важных для истории отечественной культуры, тут же с веселой непосредственностью дворянского юнца забрасывает читателей массой самых легкомысленных светских пустяков.

Публикуя свои дневники через полвека после их написания, Жихарев выбрал для них заглавие «Записки современника». Заглавие и точное, и уточняющее. Дневник — разговор с самим собой. Жихаревские записи — дневники-письма, обращенные к читателю. Отсюда — «записки». Но записки могут быть и рассказом о прошлом, тогда как жихаревские воспоминания — о происходящем, о только что случившемся или еще длящемся. То есть это записки с натуры.

Как всякие письма, жихаревские корреспонденции рассчитаны на отклик, как всякие дружеские письма — на сочувствие. Но речь, собственно, идет не о письмах, а об одном бесконечном письме, растянувшемся на многие годы. Разговор затеян не затем, чтобы услышать собеседника, а затем, чтобы самому высказаться перед другом. Юного Жихарева явно одолевает потребность запомнить, закрепить и удержать на бумаге захлестывающий его поток впечатлении. Очевидно, что для него ежедневные ощущения бытия: все эти важные и неважные происшествия, разговоры, анекдоты, слухи — сама плоть жизни — так дороги, что он хлопочет о сбережении их усерднее, чем о сбережении родового имения. Потому что без имения он как-нибудь проживет, а без них его просто нет, они — это он сам.

Оправдываясь перед адресатом письма-дневника в том, что докучает'ему своим мараньем, Жихарев рассказывает о встрече с чудаком-барином, который всю

11

жизнь переводит французских классиков, и переводит очень недурно, но не печатает своих переводов. Жихарев передает разговор с ним: «Я пишу и перевожу сам для себя, потому что люблю труд. Будто, не имея в виду известности, и писать нельзя!» — «Так; однако ж эта известность служит поощрением таланту».— «Это, батюшка, могут думать одни праздные люди, которые не понимают, что есть наслаждение в самом процессе труда. (...) Вот, батюшка, вы, молодой человек, если Хотите быть неизменно счастливым во всех превратностях жизни, то любите труд, как любят любовниц,— бескорыстно. ...В одном только труде заключается вся наука счастья, то есть уменье наполнить пустоту жизни...». Жихарев не опровергает утверждений старика, но дополняет их, поскольку он принадлежит к иному поколению, для которого слова «лень» и «праздность» созвучны словам «независимость» и «свобода». Эта молодежь и в безделье, и в забавах, и в светском рассеянии умеет ощущать полноту жизни. Бескорыстная любовь к ходу жизни — вот как мог бы сам Жихарев определить свое понятие о счастье. И недаром тут же речь заходит о свойственном Жихареву неумеренном любопытстве, о его пылкой страсти к театру и вместе с тем о его «ежедневном журнале всем случающимся с ним происшествиям». И в этом разговоре юноша исчерпывающе и кратко определяет смысл своего дневника — эту фразу он потом возьмет эпиграфом к запискам: «...если нам так приятно встречать давно знакомых людей, то еще приятнее некогда встретиться с самим собою в прежней мысли, в прежнем чувстве и в прежнем происшествии».

Это написано в шестнадцать лет и с оглядкой не на прошлое, а на будущее, то есть с намерением не дать пропасть зазря ничему существенному в жизни, а всем этим завладеть и сделать все это навечно своим достоянием: мысли, чувства, происшествия. Для того чтобы появилось такое желание, чтобы появилась эта новая жадность к жизни, необходимо было остро осознать обособленность своей личной жизни от жизни всеобщей. И жихаревский дневник — именно попытка зафиксировать эту обособленность, отгородить свою маленькую Историю от большой истории.

В шестнадцать лет Жихарев начинает вести

12

Летопись. Речь идет не о самонаблюдении, это не отчет о своей личности, о своих поступках, но отчет о течении жизни. («Ты хочешь, чтоб я писал обо всем без разбора,— обращается Жихарев к своему корреспонденту,— но я и так поступаю, как долгоруковская калмычка Чума, которая, по выражению умного дурака Савельича, «все воспевает, на что ни взирает». Кажется, рублю сплеча все, что ни попадается под руку».) Коль скоро частный человек сделался внутренне независим от государства, у него появилась отличная от государственной, собственная домашняя История. И эта малая История вмещала в себя большую историю как частность, как привходящее обстоятельство.

В жихаревских дневниках есть множество упоминаний о происходивших тогда, в 1805—1807 годах, великих событиях в Европе, связанных с наполеоновскими войнами. Вот русский царь издает манифест о формировании земской милиции, и Жихарева очень занимает вопрос: кто сколько пожертвовал на ополчение. Вот приходят вести и донесения о кровопролитных сражениях, и он с жадностью ловит новости и слушает толки военных людей. Вот дворянская Москва чествует генерала Багратиона, и неугомонный студент сообщает все подробности праздничного обеда... Но при этом автор дневника упорно равняет и сближает великие всемирные события с самыми ординарными и заурядными домашними делами. Так, рассказав об ожидании с часу на час вестей о генеральном сражении в Моравии (это было сражение под Аустерлицем), Жихарев тут же с нарочитой настойчивостью возвращается к обыденным происшествиям, к судьбам вполне безвестных обывателей: «А между тем жизнь частных людей идет своим чередом... Вот в соседстве нашем случилось недавно происшествие, драма или роман — как угодно». И следует длинный рассказ о добродушном простаке, который «дом свой обыкновенно называл своею вселенною» и внезапно увидел себя обманутым женой и лучшим другом... По мнению Жихарева, катастрофы в малой вселенной зачастую страшнее катастроф в большой.

От старшего, карамзинского поколения сверстники Жихарева унаследовали вкус к житейским мелочам и психологическим тонкостям. Из этого внимания к пестрой ткани существования рождалось чувство сию-

13

минутности, неповторимости, единственности собственного бытия. И все происшествия — великие и малые — оказывались одинаково значительны своей уникальностью. И жизнь самого заурядного человека, будучи отдельной, особенной жизнью, уже одним этим получала такое же право на общее внимание, как и судьба прославленного героя.

Но карамзинское поколение ограничивалось тем, что это свое домашнее величие напряженно ощущало, переживало.

Тогда как последующее поколение, будто играючи, его осуществляло, проживало.

Для карамзинского поколения история была предметом непрестанных дум и волнений.

Для жихаревского — способом существования.

3

Начавший свое литературное поприще в качестве автора нравоучительных комедий, Загоскин однажды для любительского спектакля в доме московского генерал-губернатора князя Голицына сочинил веселую интермедию. Соль пьесы заключалась в том, что почти все занятые в ней «благородные актеры» играли самих себя: сенатор Башилов играл сенатора Башилова, чиновник Данзас — чиновника Данзаса, известный водевилист Писарев — водевилиста Писарева, знаменитый композитор Верстовский — композитора Верстовского и вдобавок актер Щепкин играл актера Щепкина. Театральная условность иронически разоблачалась. Всякий, кто принимал на себя роль в пьесе, тем самым изображал другого, но этим «другим» оказывался он сам. Забавная шутка Загоскина не была романтической бравадой, ниспровержением ненавистных приличий. Загоскинская ирония очень безобидна: автор интермедии лишь посмеивается над домашней близостью актеров и зрителей любительского спектакля (о чем незадолго перед тем писал в большой и несмешной комедии «Благородный театр»).

Эта свойская близость актеров и зрителей и вправду была особенной чертой «благородных спектаклей», по самой сути отличавшей их от спектаклей профессионального театра.

В публичном театре XVIII века зритель был лишь сторонним свидетелем происходящего на сцене, в большей или меньшей степени заинтересованным представлением, в большей или меньшей степени завлеченным в театральную игру. Уплатив за вход, зритель не чувствовал себя чем-то обязанным актеру, но, напротив, ждал от театра развлечения или урока в обмен на свои деньги.

Совсем иного рода отношения существовали между сценой и залом домашнего спектакля. Зритель и актер здесь с самого начала находятся в некоем заговоре, они сообщники и соучастники в затеянной ими совместной игре. И в этой игре те и другие по взаимному соглашению, из сочувствия друг другу берут на себя роли: один — актеров, другие — зрителей.

И внешний, и внутренний облик значительной части молодых (да и не очень молодых) светских людей начала XIX века во многом определялся тем, что эти люди обладали изрядным навыком актерской игры или декламации на «благородной» сцене. В самых серьезных дворянских учебных заведениях столицы — Сухопутном шляхетском корпусе и Смольном институте благородных девиц — актерское искусство было на протяжении четверти века одним из главных предметов учебного курса. Сценические упражнения приучали свободно и грациозно двигаться, не робеть и не теряться на людях, а также оставляли в памяти множество прозаических и стихотворных цитат, которыми можно было украсить светскую беседу. На протяжении 1780-х и первой половины 1790-х годов существовал совместный театр юных кадетов и юных «смолянок». Спектакли эти нередко посещал двор, руководил же театром премьер петербургской французской труппы Жан Оф-рен (предания о нем слышал и записал Жихарев), а из русских актеров Петр Плавильщиков, перебравшийся затем в Москву. Жихарев видел его во многих ролях и встречал в свете, например на обедах у мецената князя Долгорукова. В Москве рассадником «благородных» актеров был театр при Благородном пансионе Московского университета, где учился Жихарев.

В первой же записи «Дневника студента» читаем: «Сказывали, что С. Смирнов переводит «Kabale und Liebe», которую разыгрывать будут на пансионском театре. Хотят мне назначить роль Вурма, потому что я смугл и тощ, а главное, потому что ее никто не берет. Благодарен; будет с меня и Франца Моора, которого отхлестал я, к полному неудовольствию переводчика». Из этой записи можно понять, что Жихареву не далась роль в шиллеровских «Разбойниках», что он, по собственному сознанию, в ней больше декламировал, чем представлял, «отхлестал» ее. К сценическому лицедейству у Жихарева, судя по всему, не было ни больших способностей, ни особой склонности. Зато декламировал он с удовольствием и с успехом. Без конца читая свои и чужие стихи на званых вечерах, он с гордостью сообщает, что, «кажется, заслужил репутацию хорошего чтеца». Сам Державин постоянно поручал ему читать новые свои творения. Похоже, что именно страсть к декламации побуждала Жихарева писать стихи и внушила ему мысль сочинить длинную пяти-актную трагедию «Артабан». Трагедия, по расчетам автора, должна была служить ему «билетом для входа в маскарад света; после, пожалуй, хоть в печку — туда и дорога!». И Жихарев не теряет ни сна, ни аппетита и быстро утешается, когда понимает, что трагедия его и вправду никуда не годится. А дело в том, что и его декламация, и его трагедия, так же как и сочиняемые им комические куплеты и арии для чужих пьесок, над нелепостью которых он первый готов смеяться,— это все лишь необязательные следствия его истинного амплуа: он театрал.

Университетские занятия, а потом чиновничья карьера и светские обязанности отходят на второй план под действием неодолимой тяги к театру. «Эта глупая страсть к театру отнимает у меня пропасть времени»,— жалуется Жихарев, а через несколько дней восклицает: «Но как отстать от театра». Он посетитель всех заметных премьер сперва в Москве, потом в Петербурге и на русском, и на немецком, и на французском театрах. Добрая половина его дневниковых записей — замечания о пьесах и спектаклях, весьма подробные суждения об актерской игре, свои и чужие размышления о сценическом искусстве и записи театральных преданий минувшего века. Столбовой дворянин, он водит дружбу с актерами. И это уже не покровительство барина комедианту, возможное в прежние времена. Тут появляется новая черта — сознание молодым дворянином равенства людей искусства: и поэтов, и актеров, и театралов. А рождается это сознание вместе с новой дворянской породой — породой

16

закулисных театралов, что явились в публичный театр из театра «благородного».

У тогдашних салонных шутников ходовым каламбуром было наименование актеров-любителей «притворными» актерами (тогда как актеров императорских театров называли «придворными»). Но и светские зрители в некотором смысле теперь тоже становились ненастоящими, «притворными» зрителями. Из стороннего наблюдателя такой зритель желал превратиться в равноправного участника спектакля: новомодному театралу нужен был такой профессиональный театр, где, как и в гостиной, ремесло зрителя позволяло бы ему творить совместно с актером «игру в театр». Он желал и здесь установить приятельские отношения зрительного зала и сцены, для чего надо было «театр сочувствия» превратить в «театр соучастия», чтобы зритель не только любовался искусством актера, но забывался благодаря этому искусству, чтобы не только вчуже, со стороны переживал происходящее на сцене, но входил в положение героя, примерял его роль на себя.

Поясняя традиции старого парижского театра, служившего образцом русским театралам XVIII века, Жихарев замечал: «Страстные любители театра посещали его ежедневно не для того, чтоб слышать или видеть пьесу, которую они слышали и видели сотни раз и знали наизусть, но для того, чтоб слышать и видеть, так ли известный актер сыграет известную сцену сегодня, как сыграл ее вчера, или так ли другой актер произнесет такую-то фразу или тираду, как произносил его предшественник. Актеру дозволялось играть таким образом, какой мог быть согласнее с его средствами, то есть с большим или меньшим воодушевлением, с большим или меньшим возвышением или понижением голоса, но он не должен был не только изменять характера представляемого им лица, но и отступаться от усвоенных ему положений на сцене». Подобные строгие, введенные в тесные границы отношения зрительного зала и сцены юного Жихарева никак не устраивают. Говоря с первым трагическим актером эпохи, Яковлевым, Жихарев сравнивает Яковлева с кумиром предшествующего поколения, прославленным Дмитревским, и при этом объясняет свою зрительскую позицию вполне определенно: «Дмитревский... последователь французской театральной

17

школы, а всякий последователь этой школы почитает не только излишнее увлечение, но даже излишнее одушевление актера на сцене некоторым неуважением к публике... Я — публика и Дмитревский, профессор декламации, мы совершенно противоположного образа мыслей».

Для молодого светского человека старый театр неприемлем своим казенным духом. Это учреждение, где поведение зрителей регламентировано целым рядом узаконений придворного этикета, где игра актеров стеснена рамками канонов и приличий. В силу своей давности и исторической значимости (за ними стоит внушительный ряд великих имен) классические традиции этого театра получили оттенок официозный и даже официальный, государственный.

Молодое дворянское поколение, напротив, желало придать ему характер сугубо светский, а потому общей задачей этой молодежи было ниспровержение казенных приличий как в зале, так и на сцене. Новые театралы, «обожатели очаровательных актрис» и просвещенные ценители искусства, вознамерились стать еще и самозванными преобразователями сцены. Любители сделались учителями профессионалов.

4

Уже на склоне лет, рассказывая в «Воспоминаниях старого театрала» людям совсем иной эпохи — глухих времен Крымской войны — о пристальном и серьезном внимании светского общества начала века к сценическим и закулисным делам, Жихарев пишет: «...все это происходило сорок пять лет назад, когда театральные дела как на самой сцене, так и за кулисами трактовались с некоторою важностью. Тогда существовали еще записные театралы из людей всех сословий и высшего общества; тогда первое представление какой-нибудь трагедии, комедии или даже такой оперы, как «Илья Богатырь» Крылова, возбуждало общий интерес, производило повсюду толки, суждения и рассуждения; тогда всякая порядочная актриса и даже порядочный актер имели свой круг приверженцев и своих недоброжелателей; между ними происходили столкновения в мнениях, порождавшие множество случаев и сцен... Словом, для театра и театралов было золотое время».

18

Набиравшее тогда силу дворянское своеволие окрашивало и дух театральных партий.

Интеллектуалы предыдущего поколения все больше занимались романами, боготворили «романических» героев и довольствовались меланхолическим погружением в мечты. Жихаревские ровесники желали во всеуслышание выражать свои чувства. Для них на первом месте оказался театр, где можно было уже не в одиночестве, не в узком кругу, но на публике вздыхать, плакать, смеяться, рыдать, неистовствовать — в согласии с единомышленниками и вопреки противникам.

Вкус публики определенно склонялся в сторону чувствительных — «слезных» — драм и меланхолических трагедий, которые не только возвышали чувства, но при этом еще заставляли лить слезы. По словам Жихарева, первой русской трагедией, заставившей публику плакать, была пьеса Озерова «Эдип в Афинах». Несколько раз юный театрал видел ее на московском театре, где заглавную роль исполнял знаменитый Плавильщиков, а затем смотрел и на петербургском, где Эдипом был не менее известный тогда актер Шуше-рин. Жихарев оставил подробный анализ, примечательный тем, что мемуарист не вспоминает своего ощущения от спектакля, но только действие отдельных монологов, стихов и даже слов. Важнее общего впечатления от пьесы и фигуры героя были минуты непосредственного, внезапного душевного потрясения, слез и содроганий, вызванных самозабвенным растворением зрителя в персонаже.

Такие минуты запоминались театралу как важные события в жизни, запоминались навсегда.

Рассказав об игре актера Яковлева в другой трагедии Озерова — «Фингал», автор дневника четко формулирует свое понимание театра как искусства потрясающих мгновений. Действие всей большой роли актер сосредоточил в одном полустишии, одном ударе, которым заставлял зрителя внезапно ощутить мощный душевный подъем. «Это полустишие сказано было Яковлевым с такою энергиею, что у меня кровь прихлынула к сердцу. За это полустишие, которым он увлек всю публику и от которого застонал весь театр, можно было простить гениальному актеру все его своенравие в исполнении прочих частей роли Фингала»^

При таком отношении к сценическому искусству

19

актер из исполнителя ролей превращался в глашатая откровений. В этой ситуации драматургия становилась всего лишь более или менее надежным посредником между актером и зрителем. Пьеса, даже самая лучшая, оказывалась только поводом, чтобы комедиант и публика встретились лицом к лицу. И вот тут гениальным порывом — точностью, силой и неожиданностью интонации и жеста — лицедей должен был «разбудить» зрителя. Талант актера определялся этой способностью будоражить души, дарить зрителя эдакими душевными вспышками, озарениями. Актерская школа XVIII века, основанная на изображении всеобщих страстей, а не частных чувств, обращавшаяся к людскому духу, а не к душе и потому не учившая зрителей плакать в трагедиях, не могла воспитать подобного актера. Природное чутье Яковлева дано было не каждому. И новую школу сценической игры еще предстояло создать. Молодые дворяне-театралы видели настоятельную необходимость заняться актерским воспитанием...

В начале 1856 года на сцене Александринекого театра шла интермедия Жихарева «13 генваря 1807 года, или Предпоследняя репетиция трагедии „Димитрий Донской". Драматическая быль в 2 картинах (из записок чиновника)». Престарелый театрал попытался вывести на подмостки любимцев своей молодости. Знаменитости середины века представляли Яковлева, Шушери-на, а также самую блистательную трагическую актрису прежней поры — Екатерину Семенову. Сюжет интермедии состоит именно в том, что заведовавший репертуаром русской труппы князь Шаховской устраивает репетицию новой трагедии Озерова нарочно для ветерана российского театра, великого «трагедианта» екатерининских времен, оставного актера Дмитревского. Жихарев изображает нечто вроде символической передачи власти над театром из рук актера-профессионала в руки актера-любителя.

Фигура такого фанатика театра, каким был князь Шаховской, недаром оказывалась в центре жихарев-ских воспоминаний о закулисных делах. Тут князь зачастую играл главную роль. Он вершил судьбами сцены, и сцена распоряжалась его судьбой. Отпрыск знатной фамилии, в свои двадцать два года Шаховской из офицеров лейб-гвардии Преображенского полка

26

поступил чиновником в театральную дирекцию. Эта служба не была выгодней или почетней прежней, она не сулила доходов либо карьеры и для аристократа выглядела попросту зазорной. Но князя вел не расчет, не честолюбие, а страсть. Приход Шаховского и вправду означал наступление в театре новой эры, потому что возле него толпилась целая дружина те'атралов.

По своему влиянию на дела сцены с начальником репертуарной части соперничали многие. Прежде всего — сановник, меценат, знаток художеств Оленин. Драматург Озеров, поручая Оленину присутствовать на репетициях своей трагедии, при этом замечает об актерах: «Над сими вы и князь Шаховской имеете большую силу, власть, права и преимущества».

Из записок Жихарева видно, как много значило за кулисами мнение баснописца Крылова. Иван Андреевич в это время сам занимался с актерами, игравшими в его пьесах.

Весьма заметным человеком в театре становится другой литератор — питомец Московского университета, мелкий чиновник и громогласный декламатор Гнедич. В «Дневнике» Жихарева мы видим Гнедича еще только подступающим к поприщу великого театрала. В жихаревской интермедии он выведен скромным зрителем происходящего. Но здесь уже знаменитая Екатерина Семенова говорит:

— Чем больше вникаю в роль Ксении, тем больше мне кажется, что я не так ее понимаю. Александр Александрович с Иваном Афанасьевичем говорят, что они мною довольны и чтобы я старалась играть как только можно проще. Ну, а другие не то говорят.

Александр Александрович — это князь Шаховской, Иван Афанасьевич — Дмитревский, а «другие» — это, конечно, Гнедич.

В «Воспоминаниях старого театрала» Жихарев обозначил тот день и час, когда знаменитая актриса Семенова, оставив своего прежнего руководителя, Шаховского, начала пользоваться наставлениями Гнедича. Не будучи наделен никакими официальными правами — более того, находясь в весьма натянутых отношениях с театральной дирекцией,— Гнедич мог тем не менее в течение многих лет задавать тон русской Мельпомене. И все потому, что предложенный им и принятый Семеновой стиль трагедийной игры был с востор-

26

гом принят зрителями. Независимость «первых сюжетов» и дерзких театралов опиралась на влияние и поддержку просвещенной публики...

В пьесе «Предпоследняя репетиция трагедии „Димитрий Донской"» Жихарев с полным правом вывел на сцену и самого себя. В числе других отчаянных любителей сцены он немало сделал для славы тогдашнего театра. И только в роли деятеля — не наблюдателя, а участника закулисной жизни — мог он написать эти пристрастные, увлекательно подробные и меткие театральные страницы своих дневников, которые навсегда останутся необходимы и важны для истории актерского искусства в России.

5

Вольная юность автора «Записок современника» проходила на грани двух сфер существования — жизни светской и жизни закулисной. Из объединения той и другой стихии рождался особенный мир театрального салона. Устремления страстного зрителя в течение тех двух лет, что мы следим за Жихаревым по его дневникам, ведут его в совершенно определенном направлении: от периферии к средоточию этого мира. В конце своего неуклонного пути Жихарев оказывается запросто принят у князя Шаховского и перед ним отворяются двери дома Оленина. Он попадает в круг законодателей нового русского театра.

Пристальное внимание и цепкая память Жихарева при первом же посещении квартиры Шаховского запечатлели множество характерных подробностей этого полусветского, полубогемного быта. В прихожей посетителя встретил «довольно-таки засаленный» лакей, а в гостиной — хозяйка дома, но отнюдь не княгиня Шаховская, а простодушно-говорливая комическая актриса Ежова, невенчанная жена князя. Вполне банальная ситуация — актриса на содержании у барина-театрала — в данном случае приняла совершенно новый вид, потому что «очаровательница» оказывалась в то же время и товарищем по профессии своего обожателя. И за чайным столом в гостиной князя Жихарев наблюдает уникальную в своем роде сходку: камергер двора князь Гагарин, граф Мусин-Пушкин, действительный статский советник Арсеньев — завзятые любители театра, ежедневные посетители спектаклей —

26

принимают в свой круг мелкотравчатого чиновника, чью трагедию в эти дни репетируют на сцене. И тут же вельможный театрал берет на себя роль покровителя восходящего таланта, возле будущего светила драматической поэзии образуется свой маленький мирок. Знакомства, светские связи в этом случае не менее важны, чем литературные пристрастия. Жихарев не упоминает и, верно, не знает, что сочинивший трагедию чиновник Крюковский воспитывался в Сухопутном шляхетском кадетском корпусе, где его покровитель Арсеньев в то время служил офицером.

Воспитанником корпуса и, как многие его однокашники, страстным актером-любителем был и реформатор тогдашней сцены, самый популярный в то время русский писатель Владислав Озеров. Автор «Эдипа в Афинах», «Фингала» и «Димитрия Донского», заставивших светскую публику проливать потоки слез и безумствовать от восторга, превратил театральное событие в чрезвычайно громкое общественное событие. Необычайная популярность озеровских пьес, чувствительные монологи которых наперебой декламировали светские молодые люди, а барышни пели как романсы, объяснялась прежде всего новизною общего тона этих, по определению современника, драматических поэм: они нравились тем элегическим настроем и той изящной простотою чувств, которых требовало от литературы молодое дворянское поколение и которых решительно не принимало поколение уходящее. Именно «несерьезность» озеровских трагедий, и в особенности торже-ственно-патриотической уже по самой своей тематике трагедии «Димитрий Донской», вызвала резкое раздражение и враждебность ревнителей прежнего театра, тех, кто утверждал, что театр — учреждение отнюдь не салонное, но государственное, общенациональное.

Жихарев дает весьма выразительное свидетельство этого несогласия старых и новых театралов. «Говорили о „Димитрии Донском",— рассказывает он о беседе между Державиным и престарелым Дмитревским,— и на вопрос Гаврила Романовича Дмитревскому, как он находит эту трагедию в отношении к содержанию и верности исторической, Иван Афанасьевич отвечал, что, конечно, верности исторической нет, но что она написана прекрасно и произвела удивительный эффект. «Не о том спрашиваю,— сказал Дер-

26

жавин,— мне хотелось бы знать, на чем основался Озеров, выведя Димитрия влюбленным в небывалую княжну, которая одна-одинехонька прибыла в стан и, вопреки всех обычаев тогдашнего времени, шатается по шатрам княжеским да рассказывает о любви своей к Димитрию». Державина возмущало, собственно, не столько вольное отношение Озерова с историческим материалом (этим людей XVIII века трудно было удивить), сколько сугубо неприличная, по его мнению, дерзость Озерова, заставившего знаменитого и почтенного великого московского князя ради нежной страсти пренебрегать и собственной славой, и интересами государства, и, наконец, таким важным делом, как освобождение Руси от татарского ига: исход Куликовской битвы оказывался в зависимости от чувств какой-то вымышленной «небывалой» княжны. В стремлении пресечь сентиментальные восторги публики, вернуть ее к прежним мощным державным идеалам и восстановить уважение к возвышенному стилю Гаврила Романович принимается сам писать трагедии — суровые, мужественные и тяжеловесные. Одна из них была поставлена на сцене, но зрителей не увлекла. По поводу другой Жихарев рассказывает в «Воспоминаниях старого театрала» забавный анекдот, рисующий, в ряду прочих, картину совершавшегося на его глазах театрального переворота. Державин, парируя отговорки князя Шаховского, будто у театра нет денег, чтобы должным образом поставить державинскую трагедию, берется ставить пьесу на собственный счет; Шаховской вынужден согласиться; но из уважения к великому поэту он хочет предотвратить неизбежный провал пьесы и оговаривает свое согласие требованием сокращений и переделок в надежде, что Державин таких условий не примет; Державин, однако, не спорит; беда кажется неизбежной, но тут на помощь Шаховскому приходит Дмитревский, который отлично понимает невозможность перечить вкусам новой публики; Дмитревскому удается отвратить Державина от его затеи, убедив его доводами, взятыми из вражеского арсенала. «Я должен вам откровенно доложить, что я полагал бы лучше вашу бесподобную трагедию представить у вас на домашнем театре: ведь издержки-то будут одни и те же, а между тем декорации и костюмы остались бы дома. Театр у вас прекрасный, да и актеры-то,

26

право, не уступят придворным, хоть бы, например, Петр Иваныч, Степан Петрович и Вера Николаевна с сестрицею и братцами... а то возиться и хлопотать, а пуще обрезывать или переменять сцены у такого сокровища — для неблагодарных!» — «И вестимо так,— подумавши, сказал простосердечный поэт.— Спасибо, Иван Афанасьевич, за совет. Сыграем ее дома, а ты уж, братец, одолжи меня, похлопочи за репетициями».

И как вывернутое, зеркальное отражение этого эпизода выглядит рассказ Жихарева о премьере первой трагедии Озерова — «Эдип в Афинах»: князь Шаховской, прочитав пьесу, хочет тотчас разучить ее с актерами; но театральный казначей заявляет, что постановка обойдется в тысячу рублей с лишком, а в кассе нет денег, да к тому же неизвестно, окупится ли расход; на квартире у Шаховского собирается «комитет» театралов — Оленин, князь Гагарин, граф Мусин-Пушкин, Арсеньев, Дмитревский, Крылов,— чтобы придумать, как обойти затруднение; внезапно Шаховской посылает за театральным казначеем и объявляет, что готов, в случае провала пьесы, расплатиться собственным жалованьем; и таким образом, благодаря энтузиазму Шаховского-театрала, а не служебному положению Шаховского-чиновника, русский театр вступил на новый путь, где первым крупным достижением стал озеровский «Эдип».

Вельможа Державин готов ставить свою трагедию на собственный счет, но публике его пьеса не нужна. Живущий жалованьем Шаховской может позволить себе рискнуть единственным своим достоянием, потому что уверен в поддержке публики. От вкусов и пристрастий театрала — посетителя лож, кресел и партера — непосредственно зависят кассовые сборы. И потому общее направление репертуару и стилю театра теперь задает мнение гостиных. А непосредственно выбор пьес и воспитание актеров берут в свои руки верховоды театральных салонов. Власть оказывается в руках даже и тех людей, которые, не будучи ни театральными чиновниками, ни домашними людьми у директора театров, ни даже драматургами, как будто не могут иметь никакого влияния на закулисные дела, а между тем ставят на театре то, что хотят, и так, как хотят.

26

Не актер, не драматург, но именно зритель-те-атрал самая значительная и самая удивительная фигура отечественного театра начала XIX века, потому что преобразование тогдашней сцены было в первую очередь делом его рук,— новый зритель стал создателем нового русского театра.

6

За пять дней до премьеры озеровского «Димитрия Донского» (слухи о котором уже взбудоражили петербургские гостиные) к Державину приехал встревоженный ревнитель старого слога адмирал Шишков и, по словам Жихарева, очень долго толковал о пользе, какую бы принесли русской словесности собрания, куда допускались и приглашались бы молодые литераторы для чтения своих произведений. Шишков предложил открыть еженедельные литературные вечера. Державин с восторгом ухватился за эту мысль, и так получило начало литературное общество, которое позднее оформилось в «Беседу любителей русского слова». Государственные люди екатерининского времени в стремлении поддержать высокое предназначение словесности — а именно, ее гражданственную роль — пустили в ход не только литературный свой престиж, но и связи, и влияние в столичном обществе, чтобы устроить на свой лад литературную жизнь Петербурга.

Ввиду тесной близости к Державину автор «Записок современника» оказался среди активных сотрудников «Беседы». И мы видим его — наряду с самыми одиозными соратниками Шишкова, вроде графа Хво-стова,— в числе действующих лиц известной сатиры Батюшкова «Певец в Беседе любителей русского слова»:

Сотрудники Он нас, сироток, воскормил!

Потемкин Меня читать он учит.

Жихарев Моих он «Бардов* похвалил!

Шихматов Меня в Пнндары крючит.

26

Однако, участвуя в «Беседе», Жихарев при этом оставался поклонником легкого, светского литературного стиля и по-прежнему водил дружбу с карамзинистами.

Острое чутье хроникера, страстное любопытство историка безошибочно вели его в гущу назревавших литературных конфликтов. И на первом представлении комедии Шаховского «Липецкие воды», ставшей поводом к яростному столкновению двух лагерей словесников, Жихарев оказывается в креслах Большого театра рядом с Жуковским и Уваровым, которые в тот вечер увидали на сцене свои карикатурные изображения. Присутствовавший когда-то при зарождении «Беседы», Жихарев сделался свидетелем появления на свет и союза ее веселых врагов — Общества арзамасских безвестных людей, коротко — «Арзамаса». А тот же Батюшков, который осмеял Жихарева-беседчика, готов был приветствовать Жихарева-арзамасца. «Жихареву мой поклон. Что делает он у вас? — спрашивает Батюшков князя Вяземского в письме из деревни в Москву.— Его бы в члены: он не ударит в грязь лицом». Жихарев и в самом деле был принят в «Арзамас», а так как по заведенному арзамас-цами ритуалу всякий вступивший в общество должен был произнести похвальное слово одному из «живых покойников» «Беседы», то Жихареву пришлось говорить заупокойную речь самому себе...

Средоточие духовной жизни жихаревского поколения постепенно перемещалось в области все более серьезных интересов — из сферы театральных страстей в сферу широкой литературной борьбы и, наконец, в сферу борьбы общественной. И линия житейского поведения Жихарева со строгой неуклонностью следует за переменами в политико-общественных настроениях эпохи: до 1812 года он почти не занимается службой и поглощен лишь театральными заботами, в начале войны он поступает в канцелярию Комитета министров, затем находится при петербургском главнокомандующем и председателе Комитета министров генерале Вязмитинове, а после войны получает заметное место в Собственной его императорского величества канцелярии. Перед Жихаревым открывалась весьма заманчивая карьера. Но в это же самое время он сближается с лидерами левого крыла «Арза-

26

маса», будущими вождями тайных декабристских обществ — Михаилом Орловым и Николаем Тургеневым. И в конце 1818 года — в момент резкого разо-чарования молодых либералов в политике Александра I, в момент разрыва мыслящей дворянской молодежи с правительством (именно тогда возникли первые планы цареубийства) — Жихарев, подобно многим тогдашним Чацким, сам внезапно обрывает свою карьеру и выходит в отставку. Несколько лет живет он то в Москве, то в деревне.

14 декабря 1825 года монархия взяла реванш за 11 марта 1801 года — дворянская независимость была раз и навсегда обуздана императорской властью. Для Жихарева, как и для большинства его сверстников, жизнь наглухо закрыла все дороги, кроме одной — дороги чиновника. Жихарев двинулся по ней и преуспел: дослужился до сенаторского звания и чина тайного советника...

«Записки современника» и дополняющие их «Воспоминания старого театрала» освещают лишь небольшой и очень ранний период в долгой биографии их автора. Однако дошедший до нас фрагмент жихаревского дневника, внешне никак не завершенный и внезапно обрывающийся, обладает внутренней завершенностью, поскольку здесь достаточно четко намечено направление будущей судьбы и самого Жихарева, и его поколения.

М. Гордин

|

Cтарый 4емодан

Cтарый 4емодан