| Главная » Статьи » Библиотека C4 » 8.Географическая литература |

Раздел Г-032 Андрей Алексеевич ЯКОВЛЕВ В СЕМИ САНТИМЕТРАХ ОТ ПОЛЮСАг. Мурманск, Мурманское книжное издательство, 1964 г, с илл.,Тираж 15000

Молодой ленинградский художник Андрей Яковлев — друг зверобоев, горняков-полярников, каюров из чукотского поселка Уэллен. Яковлев выбрал Север основной темой своего творчества. Окончив в I960 году Академию художеств, он отправился в высокие широты. Год проработал грузчиком на Шпицбергене, потом вместе со зверобоями ушел на ледокольном пароходе «Леваневский» в Белое море на промысел тюленя. А еще через год он уже мчался на собаках по Чукотской тундре, выполняя задания редакции газеты «Советская Чукотка». Грузчик, зверобой, корреспондент... Но Яковлев прежде всего художник. Он никогда не забывал свою основную профессию. Возвращаясь ненадолго в Ленинград, привозил с собой сотни этюдов. В ноябре 1961 года в Мурманске открылась первая выставка картин молодого художника. Это был своеобразный отчет о жизни на Шпицбергене. И это был первый успех и признание. Редкая яркость красок, сильные волевые характеры, оригинальные композиционные решения. Таким предстал Яковлев-художник перед мурманчанами. Затем его картины выставлялись в Ленинграде, Москве. Он член Союза художников СССР. Сейчас Андрей Яковлев завершает работу над картинами, посвященными Чукотке. Но он не забывает и ставший ему родным Шпицберген. Свидетельство тому — предлагаемая читателю книга. СОДЕРЖАНИЕ Смешные они, эти новички...А велик ли ты зверь, Грумант? Первый танец за мной, солнце! Двое в шарике пинг-понга библейские ужасы старика Норденшельда О водолазке Ирине Алексеевне, неистовом Индусике и других До свиданья, Грумант!

В СЕМИ САНТИМЕТРАХ ОТ ПОЛЮСА

Я—молод, талантлив и длинноног. Давайте диплом. И—не надо шума. Много на свете разных дорог. Выбираю— Грумант! Экспромт одного из провожающих на Московском вокзале

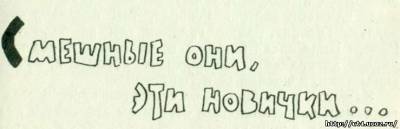

Смешные они, эти новички...

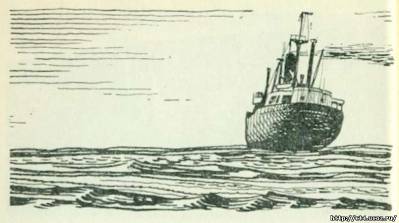

- ПАССАЖИРЫ, на кормёжку! — А что там? — Кашки дадим... Нас пичкают манной кашей. Говорят, она помогает переносить качку. Я — не любитель манной каши. По-видимому, меня перекормили ею в детстве. Мы идем на Шпицберген. Из-под фиолетовой тени парохода разбегаются зеленоватые волны с голубым гребнем. Пароход называется «Сестрорецк». Мне до сих пор не верится, что через каких-нибудь двое суток я, наконец, увижу остров. Остров, которого ждал слишком долго... Говорят, там идеально чистый воздух. Говорят, даже гриппом там не болеют. Но Роберт Пири писал когда-то о «северных бациллах полярной лихорадки». Непонятным образом я, коренной горожанин, подцепил ее в Ленинграде. Кажется, это началось на четвертом курсе. Когда даже самым добродетельным студентам становится невмоготу. Когда вдруг начинает казаться, что безнадежно переучились. Что настоящая жизнь — только за стенами института. Что бросаться в нее нужно немедленно. Бесконечные споры, в которых почему-то не рождалась истина. Сфинксы, небрежно повернувшиеся боком к Академии. Привычный круг натурщиков — копия Лев Толстой, вылитый Максим Горький, Пушкин, похожий па самого себя больше, чем па лучших портретах современников. К четвертому курсу нам осточертела Академия. В знак протеста против самого себя я перешел в Батальную мастерскую. В павильон, открытый ветрам и взорам прохожих. По павильону разгуливала лошадь. Она привлекала полной непохожестью на кого бы то ни было. В ней чувствовалось настоящее. Ей было тесно в павильоне... Нам тоже было тесно. Мы искали себя. Бросались из одной крайности в другую. Мы хотели приобщиться к истокам. Мы искали в глубине веков. Я не был исключением — собирал иконы, совершил паломничество в Печерский монастырь, бродил по улицам Пскова и Новгорода... В то время меня совершенно не интересовал 47 том Большой Советской Энциклопедии. Шпицбергена еще не существовало.

Те, что стояли у истоков, наверное, прогнали бы меня... Истоки пересохли. Идолов не получалось. Молиться не хотелось. Хотелось суровости и простоты. Хотелось героизма с трагическим уклоном. Может, поэтому вдруг потянуло на Джека Лондона. Ослепительно белый берег... Резкие, очень контрастные, тени крестов... Одинокая фигура человека. Ничего лишнего — только черное и белое. Человек на Севере. Человек, похоронивший товарищей. Это, пожалуй, тема... «Последний»... Героическая, с трагическим уклоном. «Последний» — в этом что-то есть. Юг я немножко знаю, севернее Ленинграда — не бывал. А Крайний Север — нечто совсем неведомое. Это Неведомое притягивает, я читал. В полярную экспедицию Де-Лонга на тридцать два места было 1300 претендентов. Конкурс — больше, чем в Академию в самые урожайные на таланты годы. Экспедиция кончилась трагически.

Большинство экспедиций в Белое Безмолвие кончалось трагически. Еще совсем недавно. Может быть, это и останавливало художников. В конце концов, перспектива посмертной выставки... Словом, можно признаться самому себе: все началось с обыкновенного мальчишеского романтизма. И, отчасти, с Рокуэлла Кента — он подтолкнул. Прямо на выставке хотелось схватиться за кисть. Слишком осязаемым, слишком объемным выглядел Север. Живая природа, вставленная в рамы. С его картин можно писать этюды. Я ловил себя на повышенном интересе к географическим картам. И убеждался, что упорно заползаю куда-то в район Северного Ледовитого океана. И все больше волнуют меня меховые куртки и прочие трафаретные атрибуты зимовщиков. Зато своим дипломом я почти совсем перестал интересоваться. В разгар преддипломной горячки у меня началась непонятная для окружающих переписка с трестом «Арктикуголь». Я успел убедиться, что в служителях Музы, как таковых, трест на данном этапе не нуждается. Зато против грузчиков, например, никто не возражал.

Физкультура никогда не была в числе моих любимых предметов. Но, с другой стороны... Тщательно вымеряя расстояния на карте, я убедился, что от Шпицбергена меня отделяют всего-навсего пятнадцать сантиметров. Оскорбительно мало, чтобы отступать. Кроме того, выяснилось, что от Шпицбергена до Северного полюса — ровно семь сантиметров. Хотя дотошный Роберт Пири уже успел водрузить на макушке земного шара флаг первооткрывателя и ошибся, по простоте душевной, всего на сто шестьдесят восемь километров, семь сантиметров меня почему-то окончательно убедили. В результате я получил на защите диплома блистательную тройку. И немедленно отправил документы в «Арктикуголь». После окончания Академии я чувствовал себя почти всемогущим. Я был уверен, что обойдусь без точки опоры — не так уж это трудно, перевернуть земной шар. Грузчиком — пусть так. И все-таки, конечно, волновался, что от моих услуг откажутся под благовидным предлогом. Поэтому даже сейчас, на «Сестрорецке», я еще не совсем верю в свою счастливую звезду.

Мурманск и первая встреча — на причале — с аборигенами Шпицбергена нанесли ощутимый удар знаменитому этюду «Последний». И моим романтическим грёзам о Севере диком. Зимовщики показались мне слишком беззаботными и веселыми людьми. Даже — легкомысленными. При всем желании я не смог отыскать на их лицах никакого следа трагических переживаний. Молодой, чрезмерно здоровый парень, едва ступив на Большую землю, бросился к милиционеру: «Родной! Дай я тебя расцелую! Соскучился. Два года не видел!». Блюститель порядка с трудом освободился из цепких объятий. И поспешно ретировался, прикрываясь свистком, — остальные полярники собирались последовать примеру своего пылкого товарища. У них было отличное настроение. А милиционера они, действительно, не видели два года — на острове нет милиции. На борту парохода я вдруг обнаружил в кармане Двадцать рублей. Может, по привычке сунул — как можно пускаться в путь без гроша? Меня подняли па смех. Тут мне впервые стало по-настоящему легко и весело.

Значит, правда. Значит — еду! И на меня уже распространяются законы острова. На Шпицбергене живут коммуной. Только конфеты и шампанское, говорят, нужно приобретать индивидуально. Избавиться от двадцати рублей помог радист. Через каждые полчаса мы отправляли в Москву, моим родителям, трогательные радиограммы: «Слева — вода, справа — вода, прямо по курсу — девятый вал». «Молнируйте ящик белил. Появление акул сообщу особо». «И никто не узнает, где могилка моя. Настроение бодрое. Целую дядю в Саратове». У родителей оказалось крепкое сердце — они отделались легкими приступами. Словом, я стою на палубе «Сестрорецка», в кармане — ни копейки, и это впервые не наводит на грустные размышления. Спокойное море, рассеченное полосами легкой зыби, кажется пластмассовым полом, искусно подсвеченным снизу.

Хорошо! Я наотрез отказываюсь от манной каши и привожу в порядок мои не слишком обширные познания по Шпицбергену. 47 том БСЭ сыграл в них далеко не последнюю роль. Итак, мне известно, что поморы называли остров «Гру-мантом», то есть «Гренландией» в русской интерпретации. Тогда Шпицберген считали просто частью Гренландии. Думали, что он соединяется с Новой Землей. Естественно — ошиблись... Мне нравится это слово — «Грумант». В нем что-то мужественное и поэтичное. Это — мужское имя. Норвежское «Свальбард» («Холодный край») звучит гораздо бледнее. Понятно, почему «Свальбард» так и не прижился в мировой литературе. Девять десятых архипелага покрыто ледниками. Даже больше. До сих пор я ухитрился ни разу не стоять на лыжах. Здесь все-таки, наверное, придется попробовать. Зато летом на Шпицбергене пышно расцветают, если это им вообще доступно, мхи и лишайники — около двухсот видов.

Самым монументальным растением справедливо считается береза. Отдельные, наиболее жизнестойкие экземпляры достигают высоты... 15 сантиметров. Многие старожилы острова знают об этих великанах только понаслышке. Встречаются они редко. Следующим по величине деревом нужно считать полярную иву. Забегая вперед, хочется сказать, что из всех экзотичных млекопитающих и немлекопитающих, избравших Шпицберген своим домом, больше всех поражает воображение овцебык. Это, по-видимому, самое задумчивое животное на свете. Может быть, он просто философ. Появление этого представителя флоры и фауны в пределах поселка всегда вызывает переполох: фотолюбители (из вновь прибывших) выскакивают босиком на снег. Они боятся упустить случаи. В их коллекции не хватает как раз этого кадра. Они мечутся и портят пленку. Старожилы поглядывают на них с непонятной насмешкой. Овцебык сфотографирован анфас и в профиль. Фотолюбители остыли и надели валенки. Мамы привели детишек в импровизированный зоопарк. Детишки насмотрелись, устали и начали капризничать. Мамы уложили детишек спать, совершили вокруг овцебыка последний круг почета и занялись своими делами. За все это время овцебык не сделал ни одного движения и ни на йоту не переменил позы. На следующий день комизм положения доходит даже до фотолюбителей. На овцебыка кричат. Его пытаются испугать трактором. Стреляют над самым ухом. Овцебык задумался. Он решает мировые проблемы. Он может простоять в этой позе трое-четверо суток. Он превратился в памятник самому себе. Некоторых это уже пугает: чёрт его знает, что у него на уме. Из состояния глубокого транса овцебыка удается вывести только мощным водяным фонтаном. Он медленно удаляется, не удостоив публику ни единым взглядом. Может быть, он просто никого не заметил. Может, он оскорблен невоспитанностью островитян... Но сейчас, на «Сестрорецке», я еще ничего не знаю о философских глубинах раздумий овцебыка. Он для меня — наравне с песцом, северным оленем, белым медведем и прочими — недоступная пока экзотика! И к этой экзотике я, бледное дитя противоречивого XX века, иду древним морским путем. Тем самым, которым добирались до Груманта смелые русские мореходы еще в четырнадцатом столетии. Баренцево море называли тогда Студеным. Порывистый ветер победно свистел в мачтах, украшенных «на счастье» золочеными крестами. Отважные кормщики выводили свои ладьи далеко на север. Сказочно богат рыбой и морским зверем был тогда Грумант. От рискованных путешествий давно отказались норманны, а на снежных берегах Груманта продолжали появляться избы. Добротные, не на один год рассчитанные. С почерневших икон неподвижно смотрели голубые глаза Николы угодника — покровителя рыбаков и мореходов. Когда в 1576 году король Фредерик Второй заинтересовался Грумантом и стал искать проводников в те края, шведский посол отправился в далекую Колу. Там, в поселке русских поморов, отыскал посланец Фредерика кормщика Павла Нишеца (Никитича) и просил его показать тронхеймским купцам путь к Шпицбергену. Это было за двадцать лет до открытия Баренца — хотя Баренц считается первооткрывателем острова. Просто голландские моряки первыми рассказали на Западе о богатейшем зверином промысле на Груманте. После этого к ледяным берегам острова устремились сотни судов под разными флагами. Золотые времена для охотников — в 1606 году англичанин Боннет за шесть часов работы получил более трехсот моржей. На острове Амстердам, на северо-западной оконечности архипелага, возник тогда целый город — разноязычный, как Вавилон, предприимчивый, как Одесса. Летом в нем собиралось до десяти тысяч жителей. Город быстро обзавелся всем, что было необходимо каждому порядочному городу семнадцатого века: игорными домами, кабаками, постоялыми дворами, мастерскими и магазинами. Совместные усилия великих и малых держав не пропали даром — киты и моржи признали себя побежденными. Их количество резко сократилось. Мода на Шпицберген прошла так же неожиданно, как и возникла. Только русские промышленники остались верны Груманту, по-прежнему промышляя на восточных, труднодоступных землях архипелага. К этому периоду общего равнодушия относится одна из самых захватывающих историй, связанных с Грумантом. В 1743 году бесследно исчезла ладья Алексея Химкова, сорокалетнего кормщика из Мезени. А через шесть лет архангельские рыбаки, проплывая недалеко от острова Эджа (поморы называли его «Малый Берун»), увидели огромный костер на необитаемом берегу. После шестилетней робинзонады Алексей Химков и двое его товарищей вернулись на родину. ...Лед прижал ладью Химкова к острову Эджа. Спасти могла только удачная зимовка. Четверо мореходов, во главе с кормщиком, отправились на остров, — они помнили: где-то должна быть старая, заброшенная избушка. Потратили на поиски целый день, а когда вернулись к берегу, залив был чист. Раздавило ладью или унесло вместе со льдами — бог весть. Четверо остались на острове: спокойный, невозмутимый Алексей Химков, его двенадцатилетний сын Ваня, певун и сказочник Степан Шарапов и Федор Веригин, прозванный за силу и добродушие «ошкуем» — медведем. Они имели в своем распоряжении полуразвалившуюся избу, двадцать фунтов муки, трут, огниво, нож и пищаль с двенадцатью зарядами. Они не потеряли человеческого облика, не возненавидели друг друга, не утратили оптимизма — на суровом, не смягченном никакими гольфстримами берегу они создали дружную колонию. Только Степан Шарапов за несколько месяцев до спасения умер от цинги. Остальные чувствовали себя вполне здоровыми. Эта четверка была достойной предшественницей Асхата Зиганшина и его друзей. Обидно, что оба спутника Алексея Химкова через несколько месяцев после опасной зимовки погибли па Новой Земле. * * * Меня разбудило магическое слово «Баренцбург», я позорно проспал первую встречу с Айс-фьордом, с белой свечкой маяка Линне и едва не проворонил появление самого Баренцбурга. До поселка осталось каких-нибудь пять километров. Черноту иллюминатора уже перечеркнул первый огонь. «Сестрорецк» медленно пробирался мимо темно-синих гор. Они были все на одно лицо — холодные и чужие.. Впереди — склон, усеянный светлячками. Все яснее длинные коробки складов, улицы, которые ползут вверх, утрачивая всякое право на это название, крутая лестница, упирающаяся в порт. По лестнице скатываются фигурки встречающих. Кажется, действительно, — Баренцбург. Самый большой советский рудник па Шпицбергене. Первенец. 1932 года рождения. Голландский Грин-Гарбур, на руинах которого вырос Баренцбург, вряд ли должен приниматься историей во внимание. Тут не преемственность, а полная противоположность во всем. Мой лирический настрой был грубо нарушен встречающими — островитяне приветствовали новое пополнение. Почему-то все они трогательно интересовались, как дела в Казани. Среди нас не оказалось представителей этого города. Мы, новички, горько сетовали по этому поводу. Тут я впервые понял, что такое едва заметная, проникающая прямо в нутро, улыбка старожилов. Наши спутники, приехавшие на остров не в первый раз, явно знали что-то о Казани... Смысл вопроса, вернее, соль его, я постиг через несколько дней. Потому что здесь, прямо на причале, мы впервые столкнулись с общеостровными традициями. Чтобы понять, нужно хоть немножко разобраться в местном фольклоре.

Оказывается, года два назад попался среди пассажиров «Сестрорецка» не то чудак, не то — мягко выражаясь — редкостный тугодум. Когда к нему обратились с вопросом вежливости и элементарного внимания: «Как дела на материке?», он ответил, серьезно и даже слегка обиженно: — Мы — не с материка. Мы — с Казани. Чудак проследовал дальше — на Пирамиду. А вопрос прочно вошел в историю Баренцбурга. На Шпицбергене знают цену шутке. На Шпицбергене любят юмор. Я окончательно поставил точку на эскизе «Последний» как эмблеме Севера. Мне нравится Баренцбург и загадочные улыбки старожилов. Я хочу стать старожилом. И кричать следующему парохеду: «Как дела в Казани?». И объяснять, показывая на морену: «Дорога на ледник. Летом ездим сено косить...». Смешные — эти новички!

Стеной за бортам и льдины сожмутся, Мы будем блуждать по огромному полю,— Так будет, когда мне позволит Амундсен Увидеть хоть издали Северный полюс. Михаил Светлов В... . ***

/// | |

| Просмотров: 1300 | Теги: | Рейтинг: 0.0/0 |

| Всего комментариев: 0 | |

Cтарый 4емодан

Cтарый 4емодан