Раздел В-155 Иван Михайлович Кулешов, Борис Васильевич Борковский

«Крейсер „Аврора" Художник А. И. Приймак

В составлении путеводителя большую помощь оказали сотрудники Центрального Военно-морского музея Г. П. Бартев. Ф. И. Морозов, И. И. Батарин, Н. Н. Дормидонтов и заместитель командира крейсера «Аврора» капитан 3-го ранга П. К. Азаров, за что авторы приносят им большую благодарность.

| Содержание:

Из истории легендарного крейсера

Под ленинское знамя

Исторический Выстрел

На защиту власти Советов

В строю советских боевых кораблей

Бессмертный памятник пролетарской революции *** «Крейсер „Аврора"

ИЗ ИСТОРИИ ЛЕГЕНДАРНОГО КРЕЙСЕРА

Крейсер «Аврора»* был построен на стапелях судостроительной верфи «Новое адмиралтейство» в Петербурге. Закладка корабля состоялась 23 мая 1897 года. В корабельном музее хранится второй экземпляр серебряной закладной доски, заделанной в тот день в киль будущей «Авроры».

Проект крейсера разработал русский корабельный инженер Токаревский. Строительство продолжалось три года. 11 мая 1900 года крейсер в торжественной обстановке был спущен на воду. Среди экспонатов музея фотография группы рабочих «Нового адмиралтейства» и матросов — участников строительства корабля.

«Аврора» — детище петербургских рабочих. Hа Ижорском заводе выплавили сталь для ее корпуса и брони. Машины для крейсера построили на Франко-Русском заводе. Десятки питерских предприятий создавали вооружение и оборудование корабля.

Новому крейсеру было присвоено имя героического фрегата «Аврора», прославившегося в период Крымской войны 1853—1856 годов при обороне Петропавловска-на-Камчатке.

* «Аврора» в переводе с греческого означает «утренняя варя».

Группа рабочих судостроительной верфи „Новое адмиралтейство" — строителей „Авроры".

16 октября 1903 года после оборудования и вооружения крейсер «Аврора» вошел в состав боевых кораблей русского военного флота. Для того времени это был могучий корабль. Его водоизмещение — 6731 тонна, длина — 123,7 метра, ширина — 16,8 метра, осадка — 6,4 метра. Машины общей мощностью 11 610 лошадиных сил, вращая три огромных винта, сообщали крейсеру скорость хода до 20 узлов (37,2 километра в час). Приняв полный запас топлива (917 гонн угля), корабль мог пройти 4000 миль (7400 километров) без захода в порты.

Вооружение крейсера составляли восемь 152-милли-

6

Крейсер „Аврора" в 1903 году.

метровых орудий, двадцать четыре 75-миллиметровых орудия, две десантные пушки и три торпедных аппарата. Боевая рубка корабля была защищена от вражеской артиллерии 152-миллиметровой броней, а палуба — листами броневой стали толщиной 38 миллиметров.

Команда «Авроры» насчитывала 570 человек.

* * *

Как и десятки других кораблей, построенных в те годы по приказу царского правительства, «Аврора» предназначалась для русского флота, создававшегося на Тихом океане.

7

На Дальнем Востоке всё больше обострялись противоречия между японским и российским империализмом. Правящие классы Японии, много лет грабившие Китай, стремились захватить Корею и Маньчжурию, укрепиться на азиатском континенте. Царизм, который В. И. Ленин охарактеризовал как военно-феодальный империализм, также осуществлял захватническую политику на Дальнем Востоке. Русские войска оккупировали Маньчжурию:

Порт-Артур, полученный Россией от Китая в аренду, превращался в военно-морскую базу.

Вместе с другими кораблями крейсер «Аврора» был отправлен в 1903 году на Тихий океан. Но к месту назначения корабль тогда не пришел.

Как известно, в январе 1904 года вспыхнула русско-японская война. Эта весть застала отряд русских кораблей, направлявшихся на Дальний Восток, в пути, в африканском порту Джибути. По приказу из Петербурга корабли вернулись на Балтику, где формировалась 2-я Тихоокеанская эскадра для военных действий против японского флота. В ее состав вошел и крейсер «Аврора».

В октябре 1904 года эскадра вышла из Либавы, взяв курс на Владивосток.

«Сотни миллионов рублей были затрачены на спешную отправку балтийской эскадры, — писал В. И. Ленин.— С бору да с сосенки собран экипаж, наскоро закончены последние приготовления военных судов к плаванию, увеличено число этих судов посредством добавления к новым и сильным броненосцам «старых сундуков». Великая армада, — такая же громадная, такая же громоздкая, нелепая, бессильная, чудо-

8

вищная, как вся Российская империя, — двинулась в путь...» 1

Команды судов, наполовину состоявшие из запасных и новобранцев, не были обучены. Не прошли необходимой подготовки и призванные из запаса офицеры. Обучение личного состава предполагали провести в пути, но боеприпасов, необходимых для учебных стрельб, не оказалось, так как снаряды были отправлены во Владивосток по железной дороге.

В музее «Авроры» вывешена для обозрения схема пути, пройденного 2-й Тихоокеанской эскадрой вокруг Европы и Африки, по Атлантическому и Индийскому океанам. Корабли находились в плавании 212 дней и прошли за это время 18 305 миль (34 тысячи километров).

Матросы переносили в походе исключительные тяготы. Они питались протухшей солониной и затхлыми сухарями — продовольствием, заготовленным на весь длинный путь. Свежие продукты с берега доставлялись только в офицерские кают-компании. Помимо тропической жары и штормов матросов изнуряли непрерывные угольные авралы. Не только палуба, но и часть жилых помещений были завалены горами угля. Всюду клубилась угольная пыль.

На берег матросов не пускали. Писем от родных многие из них не получали: почта проходила строжайшую цензуру, и все письма, казавшиеся начальству крамольными, задерживались.

Совершив в таких условиях беспримерный поход, русские моряки проявили подлинный героизм. Но бездарные царские адмиралы обрекли эскадру на поражение.

1 В. И. Ленин. Соч., т. 8, стр. 448.

9

В середине декабря 1904 года корабли прибыли к острову Мадагаскар. Здесь они стояли до начала марта 1905 года, готовясь к переходу через Индийский океан. Во время стоянки матросы узнали о жестоких поражениях русской армии, о сдаче Порт-Артура, о гибели 1-й Тихоокеанской эскадры. Дошла до личного состава и весть о начавшейся в России революции, как ни пыталось командование скрыть эту весть от матросов.

Наконец эскадра вместе с присоединившимися к ней другими отрядами русских военных кораблей отправилась в дальнейший путь. 14 мая 1905 года она вошла в Корейский пролив, где ее встретил развернувшийся для сражения японский флот. Здесь у острова Цусима и разгорелся бой. У противника было значительное превосходство: его корабли обладали большей скоростью хода, сильной артиллерией. В составе наспех сформированной русской эскадры были устаревшие, слабо бронированные суда, вооруженные старыми недальнобойными орудиями. Роковую роль сыграли тупость и невежество царских адмиралов вроде Рожественского, их полная неспособность руководить боевыми действиями.

В экспозиции музея имеется акварель художника А. Давыдова «„Аврора" в Цусимском сражении 1905 года» и фотоснимок группы матросов крейсера, участвовавших в бою.

Команда «Авроры» сражалась стойко и мужественно. Многие матросы проявили в бою подлинный героизм.

Вражеский снаряд перебил броневой кабель электрического управления рулем. Корабль потерял управление, стал беззащитной мишенью для японских крейсеров,

10

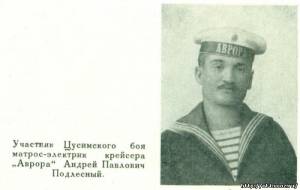

Участник Цусимского боя матрос-электрик крейсера „Аврора" Андрей Павлович Подлесный.

обрушивших иа «Аврору» ураганный огонь. В этот момент пример бесстрашия показал минный электрик Андрей Подлесный. Пренебрегая опасностью, он кинулся в боевую рубку и, обдирая руки о рваную броню корабля, в несколько минут устранил повреждение. Так минер Подлесный спас крейсер от неминуемой гибели.

В музее выставлен фотоснимок Андрея Павловича Подлесного, его бескозырка и георгиевский крест, которым был награжден отважный матрос.

Образец мужества и самообладания показал комендор Аким Кривонос. В батарейную палубу влетел неразорвавшийся вражеский снаряд и упал рядом с пороховыми зарядами. Кривонос мгновенно бросился к снаряду и выбросил его за борт. Враг продолжал вести яростный огонь. На батарейной палубе загорелись пачки патронов. Кривоноса контузило. Но он вместе с товарищами

11

быстро погасил опасный пожар. В этот день комендор Аким Кривонос погиб, сраженный осколком снаряда.

Бой, разгоревшийся утром, продолжался до вечера. На мостике среди свистящих осколков, в адской жаре и духоте плотно задраенного машинного отделения — всюду авроровцы действовали решительно и мужественно. Артиллеристы, раненные, не покидали своих орудий, вели огонь, пока хватало сил стрелять. В этом бою 104 матроса «Авроры» погибли, 72 были ранены. «Аврора» получила повреждения, понесла большие потери в личном составе, но сохранила боеспособность. Во время боя погиб и командир крейсера «Аврора» капитан I ранга Е. Р. Егорьев, один из прогрессивных и демократических офицеров того времени

Русские крейсера стойко сопротивлялись японским кораблям несмотря на двойное численное превосходство противника. Два вражеских корабля загорелись от метких ответных ударов русских крейсеров и поспешили выйти из боя.

Ночью на русские корабли с разных сторон ринулись в атаку японские миноносцы. Отбиваясь от нападения врага крейсера «Аврора», «Олег» и «Жемчуг» повернули на юг, оторвались от главных сил русской эскадры и потеряли с ней связь. Командование отряда решило взять курс к Филиппинским островам к порту Манила, так как для перехода до Владивостока топлива не хватало.

К утру 15 мая русская эскадра как организованная боевая сила перестала существовать. Почти все ее корабли погибли или были захвачены в плен.

В. И. Ленин охарактеризовал поражение в Цусимском бою как военный крах русского самодержавия. Ца-

12

ризм вел авантюристическую политику, рассчитывая, что война поможет задержать надвигавшуюся революцию, что «легкая» победа над Японией принесет ему новые колонии, новые рынки сбыта, поднимет его престиж и поможет сломить революционное движение в стране. Но расчеты царизма не оправдались.

В. И. Ленин писал, что война вскрыла все язвы самодержавия, «обнаружила всю его гнилость, показала полную разъединенность его с народом... Война оказалась грозным судом. Народ уже произнес свой приговор над этим правительством разбойников. Революция приведет этот приговор в исполнение».1

Большевистская партия разъясняла народу несправедливый характер войны, которая велась в интересах царского самодержавия и российского империализма, с одной стороны, в интересах японского империализма и правящих кругов Японии, с другой. Большевики призывали народные массы к борьбе с самодержавием.

В экспозиции музея имеется фотокопия листовки ЦК РСДРП, выпущенной в мае 1905 года.

«Чем скорее русский народ последует призыву партии, — говорится в этой листовке, — тем скорее народное восстание сметет старый порядок и свободно выбранные представители свободного народа положат конец ненавистной войне. Час восстания еще не настал, но он уже близок. Товарищи рабочие, готовьтесь к борьбе, вооружайтесь, организуйтесь».

В дни стоянки в Маниле матросы «Авроры» узнали правду о Цусимском сражении, о трагической судьбе своих товарищей по эскадре. Проникли на корабль и

1 В. И. Ленин. Соч., т. 8, стр. 451.

13

Повреждения правого борта крейсера „Аврора" после Цусимского боя.

сведения о бурно нараставшей в России революции. Все эти сообщения горячо обсуждались командой, перенесшей испытания тяжелого боя, изнуренной походом.

Не оправдались надежды матросов на то, что с приходом в Манилу будет улучшено их положение. Команду по-прежнему кормили солониной, испорченной от долгого хранения и жары. Это вызвало возмущение на корабле. Матросы потребовали, чтобы к ним вышел командир. Капитан II ранга Небольсин, выйдя на палубу, отдал приказ разойтись, выхватил револьвер и пригрозил вызвать караул, но матросы бросились к нему с крика-

14

ми: «Бей его! За борт!» Пришлось командиру скрыться в люке и запереться в каюте. На крейсер привезли свежие продукты и белый хлеб. Остатки солонины и сухарей вывезли в море и выбросили.

В другой раз волнения были вызваны тем, что командир корабля сжег прибывшие из России письма, которых матросы ждали с таким нетерпением.

Вскоре вместо Небольсина, которого ненавидела вся команда, был назначен другой командир крейсера.

В начале 1906 года, после подписания мира с Японией, русские корабли вышли из Манилы на родину. Царские власти сочли команду «Авроры» неблагонадежной. Когда крейсер пришел в Либаву, часть матросов была демобилизована, остальных списали на другие корабли.

* * *

Ремонт корабля продолжался в течение всего 1906 года. Затем «Аврора» вошла в состав специального отряда учебных судов, предназначенных для практических плаваний гардемаринов и воспитанников Морского корпуса, будущих офицеров флота. Крейсер был учебным кораблем вплоть до начала первой мировой империалистической войны.

Электрифицированная карта, имеющаяся в музее корабля, наглядно показывает маршруты многочисленных походов, совершенных «Авророй» в эти годы. Крейсер бороздил воды Северного и Средиземного морей, Атлантического и Индийского океанов, морей Дальнего Востока, посетил сотни иностранных портов, побывал на Яве, Суматре.

В 1911 году крейсер по приглашению итальянского

15

правительства посетил порт Мессину, где «Аврора» получила памятные медали и подарки в знак благодарности за самоотверженную помощь, оказанную русскими моряками жителям этого города во время землетрясения в 1908 году.

Осматривая экспозицию музея, посетители видят вышедший в Мессине 1 марта 1911 года номер газеты с обращением муниципалитета к населению. В этом обращении сказано:

«Граждане!

Завтра к нам прибывает русский крейсер «Аврора» для принятия медали, которую жители Мессины передают морякам Балтийского флота за самоотверженность и доблесть, проявленные во время землетрясения 28 декабря 1908 года.

Вы видели их, бросающихся, не щадя своей жизни, в самые опасные места, чтобы без лишних слов спасать жизнь других, невзирая на ужас, их окружающий. Вы помните примеры исключительного мужества, совершенные среди разрушения и смерти.

Мы обратимся к храбрым русским морякам, с которыми нас так сблизило несчастье, с самыми сердечными приветствиями, торжественно подтверждая, что если грустные воспоминания об этих печальных днях еще живы, не забудутся, то вечны и наши благодарность и признательность к тем, кто показал великолепные образцы человеческой солидарности и братства, первыми придя нам на помощь!»

Таков был русский матрос — человек беззаветной отваги и благородного сердца. Он не знал страха в бою с врагом. И он всегда был готов прийти на помощь тому, кто оказался в беде. Но в царской армии и флоте «ниж-

16

ние чины» — рабочие и крестьяне, одетые в солдатские шинели и матросские бушлаты, не считались людьми, подвергались издевательствам и унижению.

* * *

После того как «Аврора» стала учебным кораблем, положение матросов не улучшилось. Наоборот, на корабле был установлен режим еще более жестокой муштры, издевательств, полицейской слежки.

В экспозиции музея имеется фотокопия письма группы матросов «Авроры», напечатанного 11 сентября 1908 года в большевистской газете «Пролетарий». Матросы объясняют, почему они, находясь в заграничном плавании, совершили побег. В письме приводятся факты, рисующие каторжную жизнь команды крейсера, надругательства офицеров над личным составом. Старший офицер корабля капитан I ранга Бутаков, например, применял телесные наказания и пытки, никогда не называл матросов по имени и фамилии, а знал только один способ обращения — «вор, жулик, арестант, идиот». Кормили матросов горячей водой и травой, которая придавала жидкости зеленовато-мутный цвет. Доктор все болезни лечил касторкой, а протестующих сажал в карцер.

Рассказав о причинах, побудивших их совершить побег, авторы письма закончили его такими словами:

«Просим прощения перед своей дорогой родиной!

Мы делаем это сознательно, спасая свою жизнь, иначе у нас нет никакого выхода; служить своей родине мы были не в силах, так как нас давили цепи. Дальше всего этого мы не могли перенести. Может быть, при- ...

17...

............

Если интересуемая информация не найдена, её можно Заказать

|

Cтарый 4емодан

Cтарый 4емодан