ОТ ДОБРОГО КОРЕНЯ

1

«МОЕ ОТЕЧЕСТВО РУСЬ»

«Отец мой выходец, а мое отечество Русь». Это Даля слова — и сказаны не в автобиографии, не в частном письме, — сокровенное признание находим в «Толковом словаре» и не при малоупотребительном слове «выходец» («пришелец, вышедший, выселившийся с чужбины»), но в огромном и важном гнезде «ОТЕЦ», следом за дорогим словом «ОТЕЧЕСТВО» — «родная земля, где кто родился, вырос; корень, земля народа».

«Где кто родится, там и пригодится», — учит пословица. Но отец Даля пригодился не там, где родился, и ту землю, где пригодился — Россию, Русь, имел полное основание считать новым своим отечеством и служил ей, этой земле, подлинно, как отечеству.

Звали отца Иваном Матвеевичем, от рождения, однако, носил он имя Иоганн Христиан и происходил согласно записи в послужном (или формулярном) списке «из датских офицерских детей». Ему было немногим более двадцати, когда императрица Екатерина Вторая, прослышав через кого-то об учености и «многоязычии» молодого человека, «выписала» его к себе и определила придворным библиотекарем. К этому времени Иван Матвеевич успел окончить курс по двум или трем факультетам, знал древние и новые языки. Спустя некоторое время он на несколько лет покинул Россию, окончил в Германии еще и медицинский факультет и вновь возвратился в Петербург, где (говорят документы) был «удостоен управлять медическую практику», — новое его отечество остро нуждалось во врачах.

Женился Иван Матвеевич на девушке тоже из семьи «выходцев», но более давних и уже совершенно обрусевших. Бабка Владимира Даля по материнской линии («из семейства французских гугенотов», как указано в старинном справочнике) переводила на русский язык немецкие пьесы и даже сама сочинила «оригинальную русскую драму в пяти действиях». Мать Даля свободно владела пятью языками. Но дома в мпогоязычной семье говорили по-русски.

Владимир Иванович Даль родился 10 ноября 1801 года. А двумя годами раньше его отец по собственному прошению был приведен к присяге и стал полноправным гражданином государства Российского. «Он при каждом случае напоминал нам, что мы русские», — рассказывает Даль. Для него, для Владимира Даля, таким образом, Русь от рождения — «мое отечество»; короткая и выразительная заметка в Словаре свидетельствует, что он до последнего своего дня с волнением и бережностью дорожил этим.

«К особенности его любви к Руси, — напишет о пем Белинский, — принадлежит то, что он любит ее в корню, в самом стержне, основании ее, ибо он любит простого русского человека, на обиходном языке нашем именуемого крестьянином и мужиком. Как хорошо он знает его натуру! Он умеет мыслить его головою, видеть его глазами, говорить его языком».

Писатель Мельников-Печерский, младший товарищ и первый биограф создателя «Толкового словаря», сопровождавший его в поездках по деревням, вспоминает, что сельские жители были даже убеждены, что Даль вышел из крестьяп — вот оно как обернулось, это словцо: «выходец»!..

Не сама по себе принадлежность к тому или иному народу дает основание называть землю этого народа своим отечеством, но чувство Родины — как оно укоренилось, развилось и живет в душе человека. Отечество — «это зыбка твоя, колыбель твоя и могила, дом и домовина *, хлеб насущный, вода животворная; Русская земля тебе отец и мать» — вот как пишет Даль об этом чувстве. И добавляет тут же: Русскую землю составляют разные народы, отличные по происхождению и языку (перечисляет: армяне, грузины, латыши, татары, башкиры, киргиз-кайсаки, калмыки, буряты, самоеды, вотяки, черемисы, чуваши, народы Сибири и Кавказа и много других**), — все они должны стоять «друг за друга, за землю, за родину свою как о дносе мьяне».

ЧТО ДЛЯ ЖИЗНИ НУЖНО

Начнем опять с пословицы: «Не тот отец, мать, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил да добру научил» — у Даля и такая записана. В «Толковом словаре» он объясняет: «ВОСПИТЫВАТЬ... — в низшем значении — кормить и одевать до возраста; в высшем значении — научать, наставлять, обучать всему, что для жизни нужно».

О детстве Даля мы знаем мало. Родителей он пережил, братьев и сестер тоже, дочери рассказывают о его детстве с его же слов, а Даль был до автобиографий не охотник, однажды, правда, набросал по служебной необходимости заметку, короткую и неполную, да за полгода до смерти начал диктовать дочери что-то вроде воспоминаний, проговорил с полчаса — и рукой махнул (дочь пометила в скобках: «Продолжения ие было»).

Не будем сочинять сцены из Далева детства, в которых должно как бы «приоткрываться» его будущее: всматриваясь в то, что нам известно, попробуем определить, какому добру научили его отец и мать (не только ведь вспоили да вскормили), какое воспитание «в высшем значении» получил он в родительском доме.

__________________

* Домовина — «гроб, особенно деревянный, долбленый, какой любят крестьяне» (В. Даль. Толковый словарь).

* Киргиз-кайсаками раньше называли казахов, самоедами — ненцев, вотяками — удмуртов, черемисами — марийцев.

На его развитие непременно повлияло «многоязычие» отца и матери: оно не могло не пробудить в нем острое «чувство языка»; этим чувством Владимир Даль одарен с малолетства. Сам он, кроме русского языка, будет владеть немецким, французским, английским, а также укра-ипским, белорусским, польским, кроме того, татарским, башкирским, казахским, будет читать, писать и беседовать на латыни, изучать болгарский и сербский языки.

Но в отчем доме при всем том говорили по-русски — хотя в «обществе» по обыкновению французский не сходил с языка и, по слову Грибоедова, «перевести мадам и мадемуазель» представлялось совершенпо невозможным делом. У Далей знали, как перевести «мадам» и «мадемуазель»; какое-нибудь «папа», приличествующее согласно понятиям времени обиходу благородного семейства, здесь вовсе было не в чести — то ли дело «отец», или, того лучше, «батюшка», или попросту «батя». И о чем бы ни шла речь, слова — по возможности исконно русские— ставились в ней не как придется, лишь бы понятен был смысл, но непременно самые точные: «Замок отпирают, сундук или крышку открывают, дверь отворяют» — такие наставлепия Далем тоже из детства вывезены, с малолетства в нем сидят и до последнего его дня.

Отец, Иван Матвеевич, был, по-старинному говоря, книгочей, охотник до чтения. Владимир Иванович рассказывает: все свободное от службы время он сидел взаперти у себя в кабинете и читал. Молодость Иван Матвеевич провел в петербургской придворной библиотеке — вряд ли не интересовался он литературой отечествен-и о й. Иван Матвеевич Даль служил в библиотеке в ту пору, когда творили Фонвизин и Херасков, Новиков и Радищев, начинал молодой Крылов. Он служил там в ту пору, когда стараниями русских ученых и литераторов составлялся труд, по тогдашним временам (да и по нынешним меркам), огромный — «Словарь Академии Российской», первый толковый словарь языка нашего. Старались «в сочиненном академией словаре избегать всевозможным образом слов чужеземных, а наипаче речений, примерами часто брали пословицы». Имеем право предположить, что шесть томов этого словаря на книжной полке у Даля-отца стояли и что мальчик Владимир Даль в них заглядывал.

Он, нет сомнения, рано познакомился и с новой по тем временам поэзией: отроком Даль начнет пописывать стишки в подражание наизнаменитейшим тогдашним авторам — Карамзину, Мерзлякову, Жуковскому, Батюшкову; басни, начитавшись Крылова, он тоже будет сочинять.

Кажется, что в том особенного — стоит ли и упоминать! Но вспомним пушкинский неоконченный роман «Рославлев» — несколько строк рассказывают о круге чтения девушки, дочери «благородных родителей» (речь как раз о годах Далева детства) в библиотеке не было ни одной русской книги, кроме сочинений Сумарокова, которых героиня никогда не читала, она с трудом разбирала русскую печать.

Почти два десятилетия спустя — если считать со времени его, Пушкина, и Далева детства — Пушкин напишет из Михайловского, что по вечерам слушает сказки и тем вознаграждает недостатки «проклятого своего воспитания» («Что за прелесть эти сказки! каждая есть поэма!»), но мы знаем, что нянины сказки он и в детстве слушал. У Даля своя няня, своя Арина Родионовна — ничего о ней не ведаем, один только раз промелькнет в воспоминаниях редкостное ее имя — Соломонида, но также годы спустя в сказках, которые будет сочинять Владимир Даль, объявится, заживет вдруг веселая баут-чица, кума Соломонида: в тех сказках добрый молодец Иван служит службу — идет туда, неведомо куда, ищет того, неведомо кого, один по семи перекресткам расходится; в тех сказках за горою лес, а за лесом опять гора, над путем-дорогой избушка-домоседка распустила крылья, что курочка-наседка, а в ней стукотня, лукошко, кузовок, корзина да коробок по двору похаживают, а две вёдьмы вокруг избы дозором объезжают; в тех сказках, когда мед-пиво пили, куму Соломониду дома забыли, ткаль, ио усам текло, в рот не попало... Ай да нянька Соломонида!..

«С той поры, как составитель этого словаря себя помнит, его тревожила и смущала несообразность письмен-н0го языка нашего с устною речью простого русского человека», — объяснит Даль в «Напутном слове» (о себе 0н чаще всего будет говорить в третьем лице: составитель, собиратель). Но чтобы с детства (как себя помнишь) замечать несообразность, несоответствие — отсутствие лада, согласия (толкует Даль) — письменного языка и устной речи, мало иметь чуткое ухо («чувство языка»), надо и этой устной речи простого русского человека наслушаться, и вполне освоиться в письменном языке, языке литературы — быть начитанным человеком.

Даль вырос в читающей семье, и это необыкновенно важпо для его будущего. А ведь в пору Далева детства во многих домах, кроме Библии, календарей и «Письмовника» Курганова, никаких книг не было. Даль ребенком читал, конечно, Библию, заглядывал и в календари — их часто именовали «месяцесловами» (в будущем Даль, всегда выбиравший русское слово, предпочтет именно это название).

Тогдашние календари содержали сведения географические, исторические, хозяйственные, расписание городов с показанием расстояния до них от Санкт-Петербурга и Москвы — в календаре Владимир Даль мог вычитать, что город Лугань, или Луганский завод, отстоит от столицы Российской империи на 1751 версту. В пекоторых календарях сообщалось о службе должностных лиц, чинах и наградах.

Как не вспомнить первую главу пушкинской «Капитанской дочки»: «...Батюшка читал Придворный Календарь, изредка пожимая плечами и повторяя вполголоса:

«Генерал-поручик!.. On у мепя в роте был сержантом!.. Обоих российских орденов кавалер!.. А давно ли мы...» Наконец батюшка швырнул календарь на диван и погрузился в задумчивость, не предвещавшую ничего доброго...» — и так тоже календари читали!..

Что же до курганского «Письмовника», то тут можно с уверенностью сказать, что Даль его подолгу из рук не выпускал. Другой пушкинский герой, владелец села Горюхи на, «ровесник» Даля (родился в том же 1801 году, только «апреля 1 числа»), рассказывает об одном из «любимых упражнений» своего детства — чтении «Письмовника»: его помнили наизусть и, несмотря на то, находили в нем «новые незамеченные красоты». Горюхинский помещик мечтал узнать, «кто таков» Курганов, но «никто не знал его лично».

Иван Матвеевич Даль, если сын спрашивал у него про Курганова, мог удовлетворить любопытство мальчика — он, несомненно, кое-что знал об авторе «Письмовника», возможно, и лично был с ним знаком. Владимир Даль в отличие от ровесника своего, горюхинского помещика, встретит имя Курганова не на одном титульном листе «Письмовника», полное название которого — «Российская универсальная грамматика, или Всеобщее пись-мословие». За несколько десятилетий до того, как Владимир Даль станет кадетом Морского корпуса, Николаи Гаврилович Курганов преподавал в этом заведении математику, астрономию и навигацию; он участвовал в экспедициях, составлял карты морей; он написал книги по арифметике, геометрии, геодезии, по кораблевождению и тактике флота, по фортификации (объяснение Далева Словаря: паука о военных укреплениях) и береговой обороне. Но эти книги Даль возьмет в руки чуть позже «Письмовника», который был тогда едва не в каждом доме. По кургановскому «Письмовнику» учились грамоте; из «присовокуплений разных учебных и полезнозабав-пых вещесловий» черпали разнообразные научпые сведения, стихи па все случаи жизни («разные стиходейства»), анекдоты («повести краткие»). Юному Далю мог впервые открыться здесь «Собор разных пословиц и поговорок», здесь мог он увидеть и наивный опыт краткого толкового словаря, в котором пересказывались по-русски принятые чужеземные слова и речения; Курганов так и назвал свой словарь — «Словотолк».

Курганов некоторым образом предшественник Даля: окончил то же учебное заведение — и не удовлетворился одной морской наукой, взялся собирать пословицы, толковать слова. Но эта черта — смело поворачивать от од-лого занятия к другому — у Владимира Ивановича Даля, конечно, семейная, наследственная. Чего, казалось, надо было отцу, Ивану Матвеевичу, — два или три факультета за плечами, в Петербурге, при дворе, получил теплое местечко?.. Так на тебе! Все бросает, мчится в дальние страны за врачебным образованием и, возвратившись, точно начинает жизнь заново. Мать Даля была хорошо и — тоже важно — широко образованна: детей учила всему сама (только математику и черчение преподавали им наемные педагоги), вдобавок была изрядная рукодельница. Даль вспоминает, что рос «мальчиком, сызмала охочим копаться над какой-нибудь ручной работой». Это в нем тоже на всю жизнь: современники увидят, как он сколачивает табурет и вытачивает на станке шахматные фигуры, сооружает модель корабля и изготовляет тончайшее украшение из стекла.

«Надо зацеплять всякое знанье, какое встретится на пути; никак нельзя сказать вперед, что в жизни пригодится», — учила мать. Способность «зацеплять» знания и ремесла с детства и навсегда укоренится в Дале. Его универсальность («Толковый словарь» переводит: «всеобщность») будет изумлять современников. Только благодаря такой «всеобщности» Даль сумеет создать свой удивительный, полнящийся самыми разными сведениями Словарь. Но в материнском наставлении есть и это — «никак нельзя сказать вперед»: человек не ведает, какие пути-дороги откроются перед ним.

Место рождения Владимира Ивановича Даля — город Лугань. Начало городу положило строительство чугунолитейного завода для обеспечения пушками воеппых кораблей. Врачом на завод был направлен Иван Матвеевич Даль. Поначалу он «управлял медическую практику» в Гатчинской волости под Петербургом, потом по своей охоте перебрался в северный Петрозаводск, оттуда согласился ехать в Лугань, закончил жизнь и службу в Николаеве — пи много ни мало главный доктор Черноморского флота.

В то время и недальняя поездка была серьезным происшествием, дальняя же дорога — событием, которое потом всю жизнь вспоминали. А Ивану Матвеевичу словно бы ничего и не стоило махнуть из Петербурга в Европу, воротиться назад, отправиться па Север, чтобы через несколько лет снова сняться с насиженного места и двинуться на юг, к берегам Черного моря. Эту легкость передвижения Владимир Иванович Даль у отца тоже возьмет. Уже в зрелые годы он отнесет себя к тем, кто «пошатался по разным уголкам Руси...».

По объяснению Владимира Ивановича, отец его уехал из Гатчины, где была резиденция великого князя Павла Петровича, оттого, что «был горяч иногда до безумия и с великим князем не ладил». Хорошо сказано — «не ладил», когда один — волостной лекарь, ежедневно являвшийся к великому князю с рапортом, а другой — завтрашний император Павел Первый (и тоже «до безумия» горяч). Даль отцовской горячности не переймет, но и у отца это — внешнее: сущность же, которая за отцовской («до безумия») горячностью скрывалась, он определит так: «Отец мой был прямой, в самом строгом смысле слова честный человек».

В докладах доктора Даля правлению Луганского завода читаем: рабочие живут в тесных, душных казармах, в холоде, в грязи, едят дурную пищу, а часто и вовсе голодают, пьют долгостойную воду, квас здесь редкое лакомство, больные остаются вместе со здоровыми, пока есть малые силы, продолжают работать, а труд изнурительно тяжел — нравятся правлению такие доклады, нет ли, доктор Даль об этом думать не желает.

И эту прямую, строгую честность в делах Даль у отца «зацепит». Ему суждено довольно высоко подняться по служебной лестнице; там, где привыкли блюсти выгоду свою, а не дела, прислуживаться, а не служить, о нем скажут: «Несносно честный и правдивый».

В николаевском «обществе», «свете», главный доктор флота Иван Матвеевич Даль вел себя тоже совершенно не так, как принято: на людях, вспоминает сын, «мало появлялся, и его видели только по службе или на практике», в карты не играл, с сослуживцами пе ужинал, с начальством знакомства не искал — сидел, запершись в кабинете, и занимался тем, что считал нужным. Мудрено ли, что прослыл «чудаком»!.. В «Толковом словаре» Даль напишет с чувством: «ЧУДАК — человек странный, своеобычный, делающий все по-своему, вопреки общего мнению и обыку. Чудаки не глядят на то, что-де люди скажут, а делают, что чтут полезным». Это запомним: слава «чудака» и Владимиру Ивановичу Далю будет сопутствовать до последнего дня.

Владимир Иванович опять отбросит внешнее — наперекор отцу вырастет человеком общительным; но снова возьмет сущность: не будет глядеть, что люди скажут, угождать «свету» — силы, ум, знания, время отдаст без остатка делу, которое почитает в своей жизни главным и для других полезным.

Несколько скупых строк о нравственном влиянии на него родителей Даль заканчивает словами: «Во всю жизнь свою я искал случая поездить по Руси, знакомился с бытом народа, почитая народ за ядро и корень, а высшие сословия за цвет и плесень, по делу глядя...» Этот добрый урок Владимир Иванович Даль тоже вывез из отчего дома...

«ЕСТЬ У НАС СВОЙ ЯЗЫК; СМЕЛЕЕ!»

Но было еще событие общее, историческое — оно целое поколение воспитало в высшем значе н и и, в целом поколении зажгло горячее чувство Родины, любовь к ней, в сердцах целого поколения породило гордость за свой народ и за свою принадлежность к такому пароду: это событие — 1812 год.

«Рассказы о пожаре Москвы, о Бородинском сражении, о Березине, о взятии Парили были моей колыбельной песнью, детскими сказками, моей Илиадой и Одиссеей», — вспоминает Герцен.

Завтрашний товарищ Даля, хирург Пирогов, учится читать по карточкам с карикатурами, карточки назывались «Подарок детям в память 1812 года»; вместо привычных «аз», «буки», «веди» дети запоминали азбуку по первой букве веселой стихотворной подписи. Эта азбука — подарок 1812 года, — надо полагать, Далю тоже с детства знакома; уже взрослым он соберет отдельную коллекцию рисупков ее автора, художника Ивана Ивановича Теребенева, прославившегося в годы Отечественной войны боевыми карикатурами, которыми живо отзывался на события. Теребеневские рисунки 1812 года и подписи к ним Даль упомянет в нескольких статьях «Толкового словаря».

Но Герцеп, Пирогов на десятилетие младше Даля. Их детский патриотизм питается рассказами о минувших подвигах и победах. Даль свидетель «славного и памятного времени» — так называет он 1812 год.

Вы помните, текла за ратью рать, Со старшими мы .братьями прощались, И в сень паук с досадой возвращались, Завидуя тому, кто умирать Шел мимо нас...

Вот чувства Далева поколения. Этим обращенным в прошлое строкам Пушкина, явившимся на свет за несколько месяцев до его гибели, сродни другие, рожденные по горячим следам Пушкиным-лицеистом:

Увы! мне не судил таинственный предел

Сражаться за тебя под градом вражьих стрел!..

Сыны Бородина, о Кульмскпе герои!

Я видел, как на брапь летелп ваши строи;

Душой восторженной за братьями спешил...

Отзвуки Отечественной войны там и здесь обнаруживаем в «Толковом словаре». В выборе слов '.«отечественная война» («во спасение отчизны; у нас война 12-го года»), народная война («в которой весь народ принимает живое участие»). В толкованиях: «Нашествие двунадесяти языков — отечественная война, наступленье Наполеона на Русь в 1812 году». В примерах: к слову сподвижник («соучастник в каком-либо общем подвиге») — «сподвижники 1812 года». В приведенных взамен примера пословицах: к слову вилы — «На француза и вилы ружье»; в скобках пояснено — «1812 год». И в заметках мелким шрифтом, к слову, — «к слову»: в гнезде «ворон» — «Не умела ворона сокола щипать, от предания, будто Платов был переодетый у неприятеля, французов, и, отъезжая, сказал это».

Сохранилось семейное предание: в 1812 году Иван Матвеевич Даль посылал старшего сына на базар «слушать вести»; толпа на базаре дожидалась курьера, который кричал на всем скаку содержание привезенных им депеш; Владимир, сильно воодушевленный всем, что услышал, мчался очертя голову домой пересказывать новости. Строгий современник, хранящий в памяти события незабываемых лет, опровергает семейное предание и сердится, что такой вздор передают якобы со слов правдивого и точного Даля: «Всякий, кто помнит еще 1812 год, знает, что пи курьер, ни почтальон, пи даже частный приезжий до сообщения начальству не смел рассказывать и самым близким людям даже того, что и сам видел». Что ж,

строгий современник скорей всего прав, но Главного он опровергнуть не может, в главном семейная история неколебима: события 1812 года «сильно воодушевляли» мальчика Владимира Даля, порождали и укореняли чувства, которые жили в нем до последнего дня. «Славное и памятное было время этот двенадцатый год!» — горячо н убежденно скажет Даль многие годы спустя.

Отечественная война, наверно, определила жизненный путь Даля: отец бурно переживал события двенадцатого года, горевал, что сыновья малы, что нельзя послать их в действующую армию — не отсюда ли решение дать сыновьям военное образование?..

Но судьба — не учебное заведение и не заметки памяти. В судьбе Даля важны не отзвуки Отечественной войны, не следы ее, а прежде всего чувства, навсегда ею вызванные. Эти чувства образовали личность Даля, с этими чувствами он прожил жизнь и посвятил ее русскому слову.

Вскоре после окончания войны 1812 года будущий член Союза благоденствия Федор Глинка печатает в журнале «Сын Отечества» так называемые «Письма к другу»; в них он ратует между прочим за чистоту и самобытность русского слога и советует чаще обращаться к летописям, народным преданиям, старинным песням; должно также вслушиваться в «разные местные речения» — в них найдется «много любопытного и для нас теперь еще нового».

Будущий декабрист Николай Тургенев пишет, подводя итог войне: «Ныне, когда дух времени пролетел несколько столетий, ныне нравственные потребности наших соотечественников получили иное свойство...» Важной нравственной потребностью лучших соотечественников, пробужденной и возвышенной Отечественной войной, становится устремление к языку народа.

Тот же Федор Глинка определяет это так: «Имя Отечества нашего сияет славою немерцающею, а язык его безмолвствует!.. Мы русские, а говорим не по-русски!..»

И еще один завтрашний декабрист, Вильгельм Кюхельбекер, сетует: «Из слова русского, богатого и мощного, силятся извлечь небольшой, благопристойный, приторный, искусственно тощий, приспособленный для немногих язык».

И Александр Бестужев, литератор и критик (современники и его увидят на Сенатской площади 14 декабря 1825 года), надеется: «Новое поколение людей начинает чувствовать прелесть языка родного и в себе силу образовать его».

И молодой Пушкин, у которого, впрочем, «Руслан и Людмила» уже позади, зовет: «Есть у нас свой язык; смелее! — обычаи, история, песни, сказки и проч.». И снова: «Все должно творить в этой России и в этом русском языке...»

Смущение и тревога юного Даля, ощутившего «несообразность» письменного языка с языком простого народа, побуждение если не изучить этот народный язык, то по крайности собрать «запасы» его — чувства современные, отвечающие духу своего времени, напоенные им, чувства поколения, поднявшегося на общем корню.

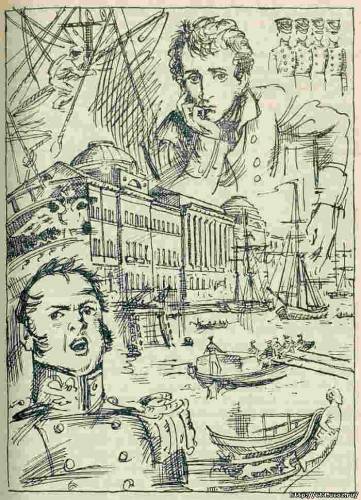

КАК ДАЛЯ ИВАНЫЧА В МУНДИР НАРЯДИЛИ

Неяркий ровный свет северного дня вливается в высокие окна длинной галереи, отражается в одинаковых белых дверях с надраенными медными ручками, в покрашенных светло-серой краской стенах, в навощенных полах, и от этого ровного неяркого сияния чувствуешь даже какую-то дурноту, в голове плывет, словно смотришь в морскую даль. Слышится звон сигнального колокола, несколько долгих ударов, вдруг разом, залпом бухают двери классов, множество кадетов, одинаковых в своей одинаковой кадетской форме, мчатся мимо, выкрикивают на ходу: «Новичок! Новичок!» Кто-то останавливается на мгновение, оглядывает пового мальчика с живым любопытством, кто-то дергает его за руку, кто-то толкает в плечо, просит поделиться домашним лакомством, подходит вразвалку кадет постарше, предлагает помериться силами. Появляется дежурный офицер, ведет новичка в цейхгауз...

Любопытно: слово «новичок», для нас такое привычное, Владимир Иванович Даль впервые услышал в Морском корпусе. В одном Далевом рассказе, содержащем немало автобиографических сведений, главный герой, молодой мичман, окончивший корпус и направляющийся служить на Черноморский флот, в Николаев, составил изрядный список слов, принятых и понятных только в самом кадетском корпусе (вот почему, думается, и у Даля «замолаживает» не первая запись); среди «новых слов», подхваченных мичманом, и — «новичок». Полвека пройдет, Даль и в «Толковый словарь» это слово вставит осторожно. После теперь забытого «новик» (новобранец, вновь поступивший в должность, на службу, в какое званье) следует: «в школах вновь поступивших зовут новичками». И только...

Итак, появляется дежурный офицер, ведет — Даль бы сказал: «новика», ан нет, по-корпуспому-то выходит: «новичка» — в цейхгауз, военную кладовую. Оттуда выходит новичок уже в форме, на вид такой, как все (разве что мальчик приметный — носатый: «рос, порос да и вырос в пос», — посмеивается над собой Даль): мундир черный с вызолоченными пуговицами в два ряда и золотым шитьем на воротнике и рукавах, белые брюки, на голове высокий кивер с серебряным витым шнуром спереди, через лоб, от виска к виску, и кисточкой-помпоном (ее еще называют «репеек»). Летом 1814 года начинается служба Владимира Ивановича Даля. «Служить», объясняет он в Словаре, «быть пригодным, полезпым, нужным». Другое значение слова: «состоять при должности», «быть при месте». Служить — состоять при должности, мундир носить — Далю сорок пять лет. Служить — быть полезным, нужным — до последнего дня.

Отныне жизнь его подчинена колоколу. В пять часов — подъем, в шесть — молитва и завтрак, с семи до двенадцати — классы, в двенадцать — обед и снова классы, в пять — полдник, в восемь — ужин, в девять — молитва и отбой.

На рассвете по первому бою колокола заспанные еще кадеты строятся во фронт; дежурный офицер шествует меж рядов, проверяет, чисты ли руки, подстрижены ли ногти, волосы причесаны ли как положено, все ли пуговицы на мундире. С пяти утра и до девяти вечера кадет живет в строю, застегнутый на все пуговицы.

«Направо!» — строем идут на молитву, строем в классы, строем в залу — завтракать, обедать, полдничать, ужинать; корпусная зала огромна — говорят, в ней может свободно совершать строевые маневры целый батальон; столы — что в княжеском дворце — сверкают и ломятся от тяжелой серебряной посуды, доставшейся корпусу по высочайшей прихоти кого-то из самодержцев. Харч, однако, не отличается ни разнообразием, ни сытностью: с серебряных тарелок серебряными ложками черпают жиденькую кашицу-размазню, из тяжелых позолоченных кубков пыот квас. Утром и вечером — белая булка и кипяток с темной тягучей патокой взамен сахара, чай — тем, кто побогаче, — присылают из дому.

По субботам после ужина здесь же, в зале', кадетов учат танцевать. Гремят мазурки и полонезы, «раз-два-три», «раз-два-три» — в центре залы, пристукивая ногой по полу, громко отсчитывает такты вальса специально приглашенный танцмейстер. Корпус славится музыкой — корпусной оркестр приглашают играть и на великосветских балах. «Раз-два-три» — в навощенном до блеска паркете мелькают, отражаясь, белые кадетские брюки. В громадных люстрах тонко звякает хрусталь. Офицеры со строгими лицами прохаживаются между танцующими, придирчиво оглядывают крючки и погончики на мундирах воспитанников, настороженно вслушиваются во всякое слово, сорвавшееся у мальчиков с языка. Неподалеку от залы, только пройти по темному коридору, в тускло освещенпой двумя-тремн свечами за грязпым стеклом фонаря комнате-дежурке возле гладко отполированной кадетскими животами скамьи мокнут в бадейке с соленой водой пучки розог, день и ночь скучает могучий усач-барабанщик, всякую минуту готовый приступить к жестокому делу...

Однажды (Морской корпус уже много лет как окончен и даже морской мундир много лет как сброшен) в день своего рождения Даль напишет для своих домашних шуточную автобиографию, напишет веселым раешным стихом, какой услышишь на представлении в ярмарочном балагане; сочинение озаглавлено: «Дивные похождения, чудные приключения и разные ума явления Даля Иваныча». Не забыты в «Дивных похождениях» и годы учения: «Как Даля Иваныча в мундир нарядили, к тесаку прицепили, барабапом будили, толокном кормили, книг накупили, тетрадей нашили, ничему не учили да по субботам били». Добро бы только в шутку такое, но и в автобиографической заметке точь-в-точь то же: и науки в корпусе никакой не было — учили только для виду, и — «в памяти остались одни розги...».

Придется спорить с Владимиром Ивановичем Далем.

МНОГО ЛИ ВОДЫ УТЕКЛО?

...Дремлет в музее небольшое суденышко — ботнк. Его называют «дедушкой русского флота». Мы так называем: для тех, кто жил двести и полтораста лет назад, ботик еще не «дедушка» — «отец».

Сей ботик дал Петру в моря ступить охоту, Сей ботик есть отец всему Российску флоту, —

говорится в старинных виршах. Ботику суждено было пройти первую милю к морской славе России. (Даль про «ботик» вообще, как и про этот единственный ботик, не забыл, конечно. В Словаре читаем: «Ботик — гребное или самое малое из парусных, одномачтовых судов; у нас памятен ботик Петра Великого».) Рассказывает Петр Первый, что, найдя суденышко в Измайлове, на льняном дворе, опробовал его на Яузе, и на Просяном пруду, и на озерах Переяславльском и Кубеиском, но повсюду вода оказалась узка и мелка. Того ради, рассказывает Петр, «положил свое намерение прямо видеть море».

Чтобы видеть море, чтобы овладеть морем, нужны мореплаватели. 1701 года января 14-го дня учреждена была школа «математических и навигацких, то есть мореходных хитростно наук учения». Павигацкая школа разместилась поначалу в сухопутной Москве.

С 1701 года по 1814-йт когда Владимир Даль надел кадетскую форму, много воды утекло. Воды, вспоротой острыми носами кораблей, вспененной ядрами. В эти годы уложились славные победы молодого российского флота — Гангут, Чеемат Калиакрия. Исследования Камчатки, Аляски, Сахалина. Первая русская кругосветная экспедиция. И сама Павигацкая школа, обращенная со временем в Морской кадетский корпус, передвинулась в Петербург — ближе к большой воде,

Ыи одно событие на флоте не обходилось без воспитанников корпуса. Кадет Владимир Даль только вступил в залитую ровным светом галерею с высокими окнами по одну руку и бесконечным, казалось, рядом одинаковых белых классных дверей по другую, он только привыкает к морской службе, а где-то в тамбовской глуши доживает свой век выпускник 1766 года адмирал Ушаков. Заглядывает в классы выпускник года 1788-го, инспектор корпуса, прославленный мореходец Иван Крузенштерн. Плывет вокруг света Михаил Лазарев (выпущен в 1803-м). Будущие адмиралыт герои Севастополя, Корнилов и Истомин — пока дети малые — робко складывают первые слоги (для них корпус еще впереди). А рядом с Далем живет по бою одного и того же сигнального колокола будущий их сотоварищ — кадет Павел Нахимов.

И вот об этом-то славном заведении, об этом гнезде орлином, откуда вылетали на простор доблестные моряки, великие флотоводцы и отважные путешественники, остались у Даля одни лишь дурные, не обелениые и не приглаженные временем воспоминания: «Морской корпус (ненавистной памяти), где я замертво убил время до 1819 года...»

Ничего не поделаешь, придется спорить с Далем.

Конечно, среди преподавателей корпуса были неучи, люди нелепые и жестокие; Даль и его однокашники, кто с возмущением, кто с добродушным стариковским смешком, будут рассказывать спустя годы и про околесицу, которую несли корпусные наставники, и про побои, щедро ими раздаваемые. Но полезно сопоставлять воспоминания.

Было, конечно, все было — имеем ли основания не верить нашему правдивому Далю1 Но как поверить, что одни негодяи, придурки, тупицы, учившие «только для виду», воспитали целую плеяду замечательных воинов и мореплавателей?.. По одному с Далем колоколу живет сутуловатый, нестроевой выправки кадет с рыжиной в редких, зачесанных на виски волосах и спокойной задумчивостью в светлых, чуть навыкате глазах — будущий адмирал Нахимов, и завтрашний военный историк отметит справедливо, что «в обороне Севастополя все главные флотские начальники» были выпускниками корпуса и что на нашей планете «многие из открытых вновь островов, а также выдающиеся мысы и возвышенности названы именами офицеров, воспитанников корпуса».

Было, конечно, было.

Были задачки из учебника арифметики, составленного штык-юнкером Войтяховским:

Нововъезжей в "Россию французской мадаме Вздумалось оцеиить богатство в ее чемодане; А оценщик был Русак, Сказал мадаме так:

— Все богатство твое стоит три с половиной алтына, Да из того числа мне следует половина...

Но, добавим, не одним этим учебником начинался и кончался в Морском кадетском корпусе курс математики.

Были дикие, глупейшие перебранки учителя французского языка Триполи и немецкого учителя Белоусо-ва. («Белоус... Черноус...» — с нерусским своим выговором кричал Триполи, завидев противника; тот бросался на него с кулаками: «Ах ты пудель!» А оба госиода почтенные, в чинах едва не генеральских...) Но вот в воспоминаниях другого Далева однокашника читаем, что нелепый Триполи (вдобавок к прочим своим чудачествам отчего-то никогда не снимавший шляпу) учил желающих итальянскому языку, главное же — латыни, которой был и знаток и любитель: в классе он взбирался на сооруженную из табуретов трибуну и произносил перед восхищенными кадетами речи древнеримского оратора Цицерона.

Было, было... Читаем в воспоминаниях про воспитателя Метельского, который запрещал кадетам упоминать слово «метель» («Не смей говорить «метель», говори -вьюга!»), про учителя Груздева, который злился, услышав слово «грузди». Но рядом можем положить другие воспоминания — в них вычитаем, что Метельский был человек добрый и насколько мог старался избавить мальчиков от телесных наказаний; еще один бывший кадет, которого судьба привела 14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь, а йотом пожаловала Сибирью и каторгой, вспоминает, что именно от Груздева узнал начала российской словесности. Нужно, просто необходимо сопоставлять воспоминания...

Cтарый 4емодан

Cтарый 4емодан